वर्ष 2005 में भारत में लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को अब 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। ज्याँ द्रेज़ और राहुल आर. इस लेख में मनरेगा कार्यक्रम की उपलब्धियों, असफलताओं और भविष्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वे आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित 10 चार्टों में, मनरेगा के प्रमुख रुझानों, जैसे रोज़गार सृजन, हाशिए पर पड़े समूहों की सहभागिता, वास्तविक मज़दूरी, प्रशासनिक व्यय और विभिन्न राज्यों के तुलनात्मक अनुभवों का अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)1 नामक कानून को भारतीय संसद की सर्वसम्मति से स्वीकृति मिले बीस साल बीत चुके हैं। सभी ओर से राजनीतिक समर्थन मिलने के बावजूद, उस समय कई अर्थशास्त्रियों को इस कानून की स्थिरता के बारे में संदेह था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद इसके कार्यान्वयन में कई बाधाएँ उत्पन्न हुईं। फिर भी, मनरेगा का अब तक का अनुभव, एक बड़े देश में, एक लंबी अवधि में, रोज़गार गारंटी अधिनियम की व्यवहार्यता और स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है।

इस कार्यक्रम की उपलब्धियों, विफलताओं और भविष्य के बारे में सामूहिक चिंतन का यह एक अच्छा समय है। शुरुआत के तौर पर, हम यहाँ आधिकारिक आँकड़ों, मुख्यतः कार्यक्रम के प्रबंधन और सूचना प्रणाली (एमआईएस nrega.nic.in पर उपलब्ध है) के आधार पर, प्रमुख मनरेगा रुझानों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, मनरेगा के आरम्भिक दशक (वर्ष 2014-15 से पहले) के पूर्वव्यापी आँकड़े अब इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। यह चूक, चाहे जानबूझकर की गई हो या नहीं, उस महत्वपूर्ण अवधि के लिए साक्ष्य का न होना एक बड़ी हानि है, जब कार्यक्रम को “करके सीखने” के रूप में देखा जा रहा था। सौभाग्य से, उस अवधि के मनरेगा के आँकड़े आमतौर पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं- हमने उन स्रोतों का उपयोग करने की पूरी कोशिश की है जो काफ़ी विश्वसनीय हैं और सार्वजनिक डोमेन में भी हैं।

सीखने की अवधि में एक महत्वपूर्ण वर्ष 2011-12 था। उस वर्ष के लिए, मनरेगा के तहत रोज़गार सृजन के आधिकारिक अनुमानों को दो स्वतंत्र सर्वेक्षणों द्वारा काफी हद तक मान्य किया गया है- पहला है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) का 68वां दौर और दूसरा, भारत व्यक्ति विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस-2, द्रेज़ 2014, द्रेज़ और सोमांची (आगामी)। उस के बाद वाले वर्षों 2013 और 2014 की शुरुआत में अधिनियम की अनुसूचियों में कई संशोधन भी किये गए, जिससे विशेष रूप से केंद्रीकरण और डिजिटलीकरण की दिशा में मनरेगा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस प्रकार, नीचे प्रस्तुत कुछ तुलनाओं के लिए वर्ष 2011-12 एक सुविधाजनक सन्दर्भ वर्ष होगा। एक अन्य उपयोगी सन्दर्भ वर्ष 2023-24 है। यह नवीनतम वित्तीय वर्ष है, जिसके लिए सभी प्रासंगिक आँकड़े इस लेख को लिखते समय उपलब्ध थे।2

यहाँ प्रस्तुत सभी चार्ट मनरेगा संबंधी आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित हैं। यह पूरी तरह सम्भव है कि आधिकारिक रोज़गार के आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हों, इस मायने में कि उनमें मनरेगा के धन को हड़पने के उद्देश्य से दर्ज किए गए फर्जी कार्यदिवस शामिल हो सकते हैं। इस मुद्दे पर एक अलग लेख (द्रेज़ और सोमांची, आगामी लेख) में चर्चा की गई है।

रोज़गार सृजन

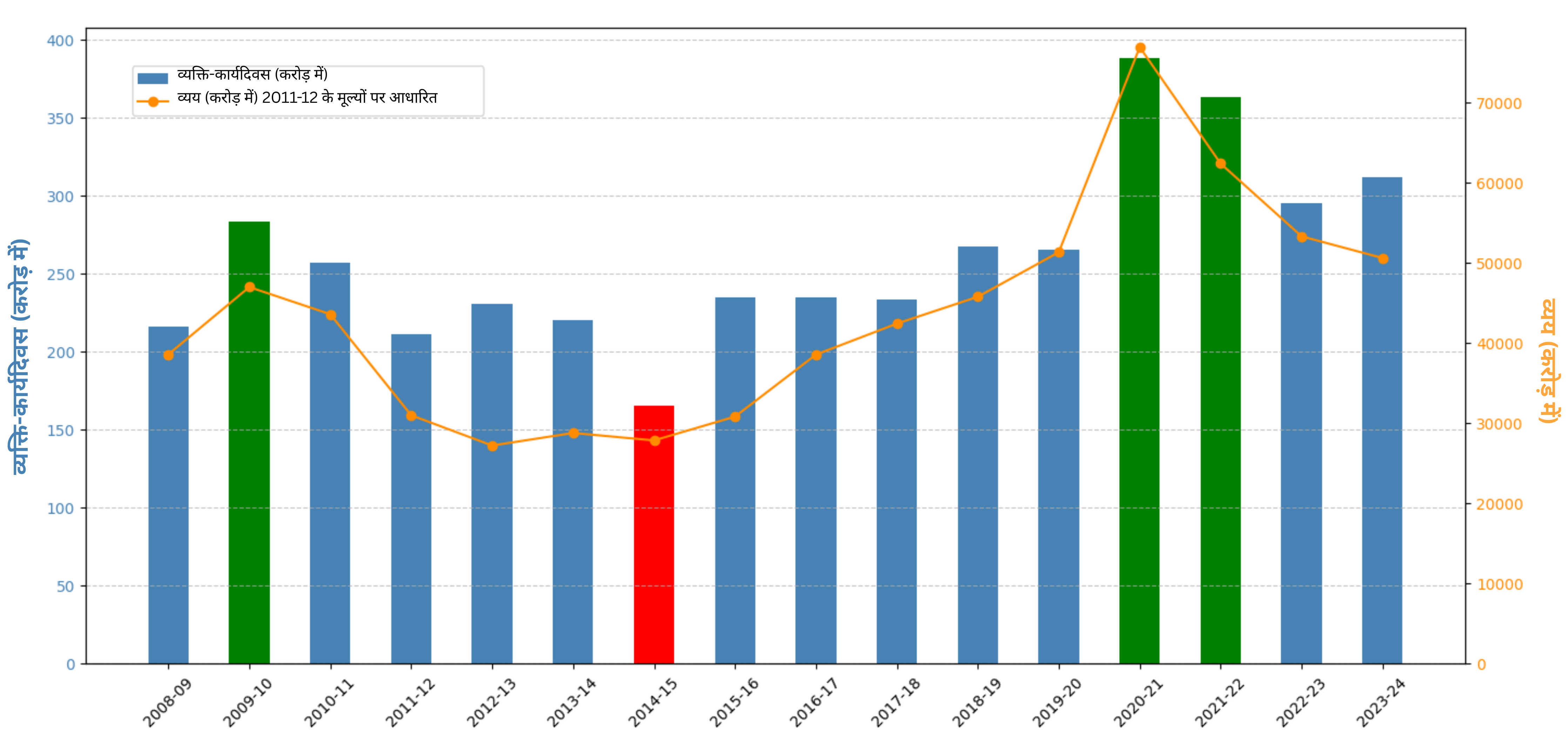

आकृति-1 में, वर्ष 2008-09 से शुरू होकर, मनरेगा द्वारा सृजित रोज़गार के व्यक्ति-दिवसों की वार्षिक संख्या प्रस्तुत की गई है, जो पूरे देश में मनरेगा को लागू किये जाने के बाद का पहला वित्तीय वर्ष था।3 अधिकांश वर्षों में, मनरेगा के तहत रोज़गार का सृजन 200 से 300 करोड़ व्यक्ति-दिवसों के बीच रहा। दो अवसरों पर, यह पिछले वर्षों की तुलना में तेज़ी से बढ़ा- वर्ष 2009-10 में, विश्वव्यापी वित्तीय संकट के ठीक बाद और वर्ष 2020-22 में, कोविड-19 महामारी के दौरान। यह मनरेगा के एक महत्वपूर्ण पहलू, इसकी प्रतिचक्रीय (काउंटरसाइकिल) भूमिका, को दर्शाता है। यह भूमिका कोविड-19 संकट के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जब मनरेगा ने बेरोज़गार श्रमिकों और वापस लौटने वाले प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण रोज़गार उपलब्ध कराया।

आकृति-1. मनरेगा के तहत रोज़गार (व्यक्ति-दिवस) और व्यय

स्रोत : रोज़गार के आँकड़े भारत सरकार (2013), शीट 1, वर्ष 2011-12 तक ; भारत सरकार (2015) के वर्ष 2012-13 और 2013-14; मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट R5.1, वर्ष 2014-15 से आगे के हैं। व्यय के आँकड़े (केवल केन्द्र सरकार के) वार्षिक केन्द्रीय बजट (संशोधित अनुमान) दस्तावेज़ों से लिए गए हैं और जीडीपी डिफ्लेटर के साथ घटाए गए हैं।

रोज़गार सृजन सिर्फ़ एक साल- 2014-15 में 200 करोड़ व्यक्ति-दिवस से नीचे गिर गया, जब मनरेगा के अंतर्गत व्यक्ति-दिवस पिछले वर्ष की तुलना में 25% घटकर (166 करोड़ व्यक्ति-दिवस) रह गए। यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का पहला वर्ष था। यह सम्भव है कि वर्ष 2014-15 में आई यह गिरावट एनडीए सरकार की मनरेगा के प्रति प्रारंभिक नापसंद को दर्शाती हो, जो इस कार्यक्रम को चुनिंदा ज़िलों तक सीमित रखने के एक अल्पकालिक प्रयास से भी स्पष्ट है।4 एक अन्य सम्भावित कारण कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में फेरबदल है जो जनवरी 2014 में (एनडीए सरकार के सत्ता सम्भालने से ठीक पहले) अधिनियम की अनुसूचियों में व्यापक संशोधन किए जाने के बाद हुआ, इन संशोधनों में "इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल" को लागू करना भी शामिल था।5

वर्ष 2023-24 में, मनरेगा ने 309 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार सृजित किए। यह लगभग 6 करोड़ परिवारों (आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार) के लिए औसतन 50 दिनों के रोज़गार के बराबर है। कुल मिलकर देखा जाए तो, रोज़गार के ये आँकड़े बहुत बड़े हैं, फिर भी मनरेगा रोज़गार कुल रोज़गार का एक छोटा-सा अंश- शायद 2% या उसके आसपास ही है।6 विशिष्ट समूहों या परिवारों के लिए, निश्चित रूप से, मनरेगा इस राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत रहा है। वर्ष 2023-24 में, लगभग 50 लाख परिवारों ने मनरेगा पर पूरे 100 दिनों तक काम किया, जो इसके व्यावहारिक उद्देश्यों की प्रभावी सीमा है।7

आकृति-1 में स्थिर मूल्यों पर मनरेगा पर केन्द्र सरकार के व्यय (कुल मनरेगा व्यय का लगभग 90%) का वार्षिक अनुमान भी प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, वास्तविक व्यय रोज़गार के साथ निकटता से जुड़ा है क्योंकि वर्ष 2009-10 के बाद से वास्तविक मनरेगा मज़दूरी स्थिर रही है (नीचे देखें)।8 भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में, केन्द्रीय मनरेगा व्यय वर्ष 2009-10 में 0.6% के उच्चतम स्तर पर था और आज यह काफ़ी कम है- कोविड-19 महामारी के दौरान एक संक्षिप्त उछाल को छोड़कर, वर्ष 2015-16 के बाद से यह 0.3 और 0.4% के बीच रहा है। इस पैमाने के रोज़गार कार्यक्रम के लिए यह एक मामूली वित्तीय बोझ है।9

स्थानिक वितरण

मनरेगा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मात्रा में रोज़गार पैदा करता है, लेकिन इसके तहत रोज़गार का वितरण अत्यधिक असमान है। वर्ष 2011-12 में, पाँच राज्यों में आधे से अधिक मनरेगा रोज़गार उपलब्ध थे- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश (व्यक्ति-दिवसों के अवरोही क्रम में)। वर्ष 2023-24 में, मध्य प्रदेश की जगह बिहार को छोड़कर, 50% से अधिक मनरेगा कार्य फिर से उन्हीं पाँच राज्यों में हुआ।10 हालांकि, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आधार पर मनरेगा रोज़गार का स्तर अपेक्षाकृत कम है और उनकी बड़ी जनसंख्या ही उन्हें इस शीर्ष पाँच श्रेणी में रखती है।

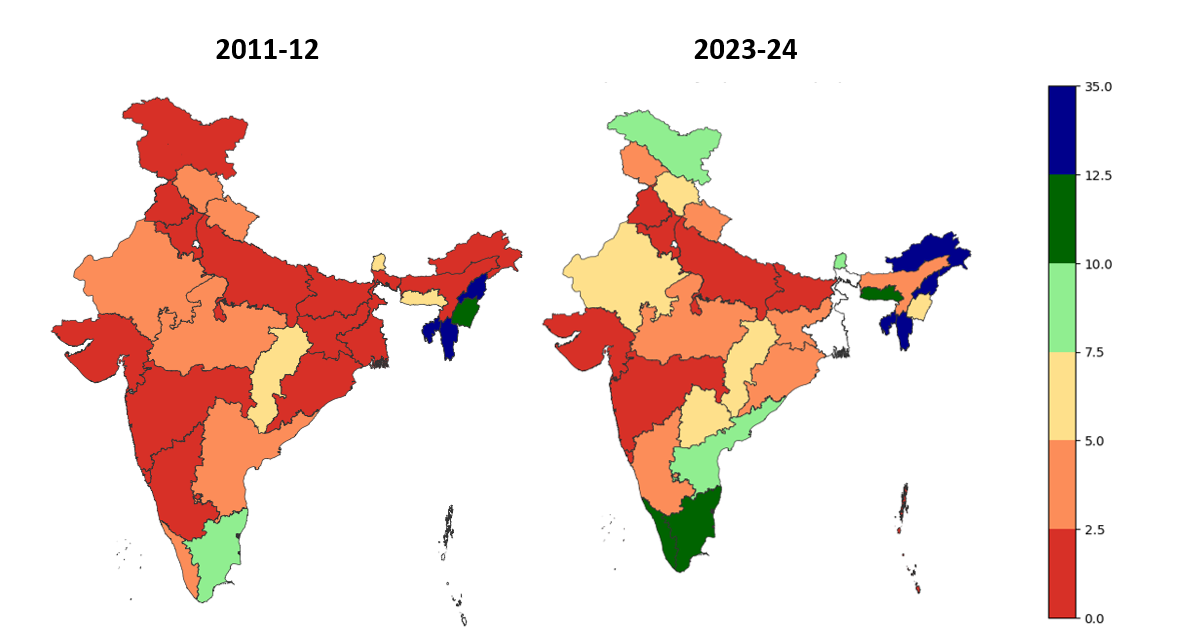

मनरेगा रोज़गार के वितरण को देखने का एक अधिक जानकारीपूर्ण तरीका यह है कि व्यक्ति-दिवसों को ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार राज्यवार विभाजित किया जाए। आकृति-2 में इन प्रति व्यक्ति रोज़गार के आँकड़ों को दो मानचित्रों में प्रस्तुत किया गया है, जो पहले उल्लिखित दो सन्दर्भ वर्षों (वर्ष 2011-12 और 2023-24) में से प्रत्येक के लिए एक-एक है।11 इन दोनों वर्षों में, सात प्रमुख राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रति व्यक्ति आधार पर मनरेगा रोज़गार का स्तर अपेक्षाकृत उच्च रहा।12 ये सभी राज्य मनरेगा के ईमानदारी से कार्यान्वयन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, वर्ष 2023-24 में मनरेगा रोज़गार का उच्चतम स्तर कुछ छोटे पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख में पाया गया है।

आकृति-2. प्रति ग्रामीण व्यक्ति मनरेगा रोज़गार के दिन

स्रोत : मनरेगा व्यक्ति-दिवस के सन्दर्भ में भारत सरकार (2013), शीट 1, वर्ष 2011-12 में लिए ; मनरेगा व्यक्ति-दिवस के सन्दर्भ में मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट आर 7.1.2, वर्ष 2023-24 में ; जनसंख्या के आँकड़ों के सन्दर्भ में भारत सरकार (2020)।

दूसरी ओर, वर्ष 2011-12 में कई राज्यों में मनरेगा मुश्किल से ही लागू था, जिनमें बिहार, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य भी शामिल थे। वर्ष 2023-24 तक आते आते, इनमें से कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम ने गति पकड़ ली थी, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में मनरेगा के तहत रोज़गार का स्तर बहुत कम रहा।13 गुजरात के मामले में यह शायद आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य है जहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने मनरेगा में कभी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। यह देखते हुए कि महाराष्ट्र राज्य ने 1970 के दशक में अपने ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के साथ रोज़गार गारंटी के विचार की शुरुआत की थी, मनरेगा के प्रति महाराष्ट्र की निष्क्रियता को समझना कठिन है।

मनरेगा और आधारभूत गरीबी

जैसा कि पिछले भाग में दर्शाया गया है, प्रति व्यक्ति मनरेगा रोज़गार का उच्च स्तर गरीब राज्यों (उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़) के साथ-साथ अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों (उदाहरण के लिए, तमिलनाडु) में भी पाया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे रोज़गार का निम्न स्तर गरीब और समृद्ध राज्यों (उदाहरण के लिए, क्रमशः बिहार और गुजरात) में पाया जा सकता है। कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि राज्यों में "रिवर्स टारगेटिंग" की एक व्यापक समस्या है, इस अर्थ में कि मनरेगा निधियों को समृद्ध राज्यों में असमान रूप से खर्च किया जाता है। वास्तव में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में अन्य मामलों के साथ-साथ इस मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, सम्भवतः इस उम्मीद में कि यह समिति समृद्ध राज्यों में मनरेगा व्यय को सीमित करने की सिफारिश करेगी। समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है (सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद), लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इससे मंत्रालय को कुछ हद तक राहत मिली है।14

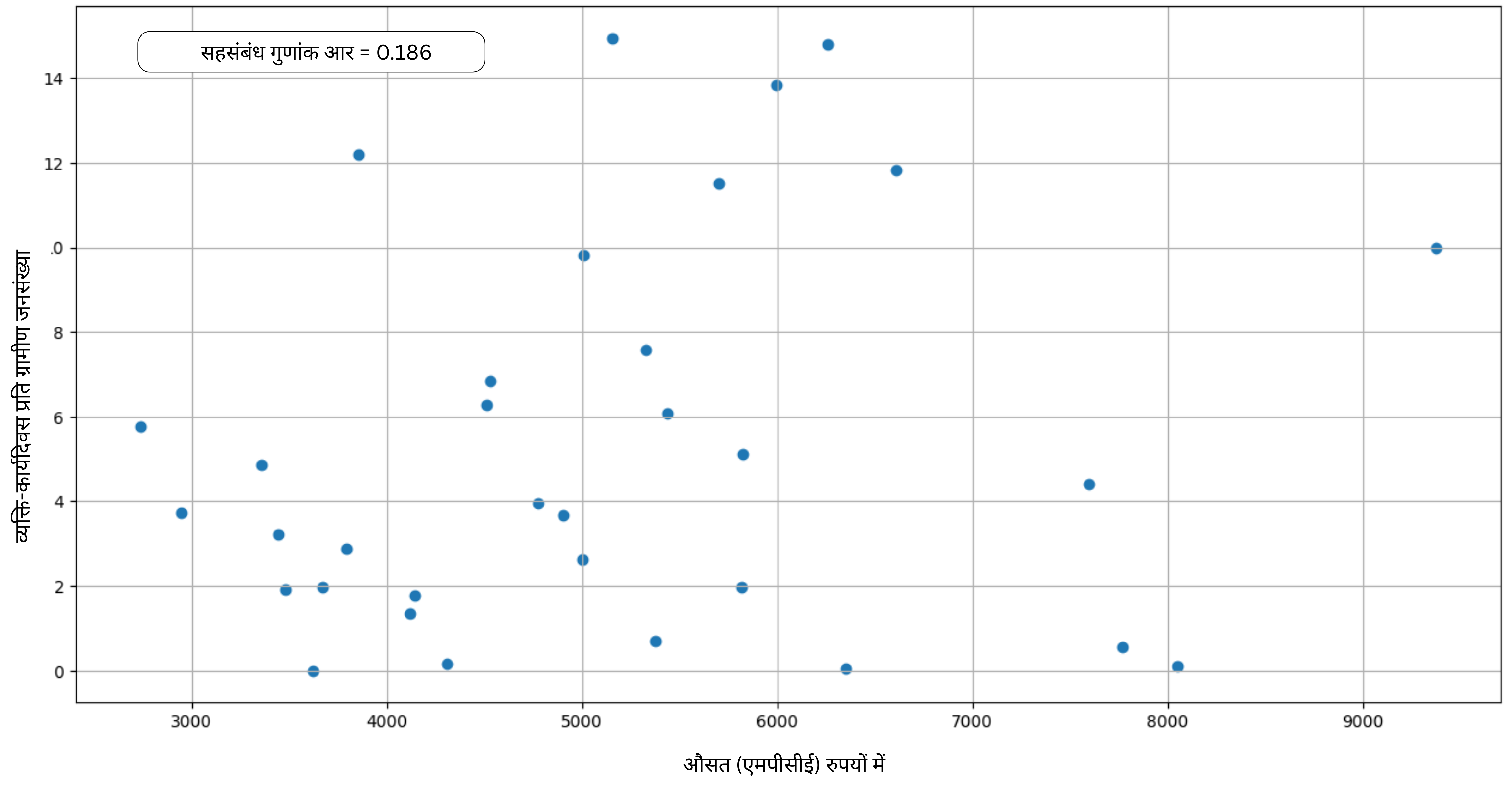

तथ्य यह है कि राज्यों में ‘रिवर्स टारगेटिंग’ का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह बात आकृति-3 में स्पष्ट है, जिसमें 2023-24 सन्दर्भ वर्ष है। इस चार्ट में, हमने उस वर्ष के गरीबी अनुमानों के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) के एनएसएस अनुमानों के सामने प्रति व्यक्ति मनरेगा रोज़गार को दर्शाया है। दोनों के बीच कोई महत्वपूर्ण सह-सम्बन्ध नहीं है।15 वर्ष 2009-10 और 2011-12 के बारे में ग्रामीण गरीबी अनुमान उपलब्ध हैं, लेकिन एक बार फिर, उनका प्रति व्यक्ति मनरेगा रोज़गार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।

आकृति-3. औसत एमपीसीई और प्रति व्यक्ति मनरेगा रोज़गार (ग्रामीण, 2023-24)

नोट : इस ग्राफ में एक अपवाद (मिज़ोरम) शामिल नहीं है, जहाँ वर्ष 2023-24 में प्रति ग्रामीण व्यक्ति मनरेगा रोज़गार 35 दिनों से अधिक था।

स्रोत : मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट R7.1.2, व्यक्ति-दिवसों के सन्दर्भ में ; भारत सरकार (2020) अनुमानित जनसंख्या के लिए ; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2025), एमपीसीई अनुमानों के लिए विवरण 7

बेशक, राज्यों के बीच आधारभूत गरीबी और मनरेगा रोज़गार के बीच एक मज़बूत सकारात्मक सह-सम्बन्ध की कामना की जा सकती है। यह निश्चित रूप से उपयोगी होगा यदि बिहार और झारखंड जैसे गरीब राज्य मनरेगा रोज़गार और व्यय में बड़ी हिस्सेदारी रखते हों। यह कहना मुश्किल है कि राज्य की क्षमता या राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य बाधा है- सम्भवतः, दोनों का ही अभाव है। तथ्य यह है कि समृद्ध राज्यों में मनरेगा व्यय को सीमित करने से कोई मदद मिलने की सम्भावना नहीं है। साथ ही, यह "मांग पर काम" के मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा, और इससे मनरेगा के राज्य-विशिष्ट व्यय सीमाओं के अवांछित परिणाम की आंशंका बन जाएगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्यों के भीतर, मनरेगा के तहत रोज़गार अपेक्षाकृत अच्छी तरह से लक्षित है, जैसा कि अपेक्षित है। जो कोई भी मनरेगा कार्यस्थलों पर गया होगा, वह जानता होगा कि वहाँ अधिकांश श्रमिक गरीब परिवारों से आते हैं। यह कई अध्ययनों से भी स्पष्ट है (उदाहरण के लिए, लियू और बैरेट (2013) देखें)।

मौसमी पैटर्न

मनरेगा की प्रतिचक्रीय (काउंटरसाइकिल) भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें रोज़गार का सृजन मुख्य रूप से सुस्त कृषि मौसमों में केन्द्रित होता है। यह बात वर्ष 2023-24 के सन्दर्भ में आकृति-4 में दर्शाई गई है। अन्य वर्षों की तरह, इस वर्ष भी मनरेगा के तहत रोज़गार अप्रैल-मई-जून में चरम पर रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में, ये शुष्क गर्मी के महीने होते हैं, जब खेतों में बहुत कम काम होता है। वर्ष 2023-24 में इन तीन महीनों में मनरेगा के व्यक्ति-दिवसों का 40% से अधिक हिस्सा रहा।

आकृति-4. वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत रोज़गार के मासिक व्यक्ति-दिवस

शायद आश्चर्यजनक रूप से जुलाई 2023 में भी काफी मात्रा में मनरेगा का कार्य हुआ– जो भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून का मौसम होता है। यह सम्भव है कि इसमें से कुछ कार्य वास्तव में गर्मियों में हुआ हो और इनमें से कुछ कार्य किसी न किसी कारण से बाद में कर दिए गए हों।16 शेष वर्ष के दौरान, मनरेगा के तहत रोज़गार प्रति माह लगभग 20 करोड़ व्यक्ति-दिवस रहा।

वर्ष 2023-24 के लिए भी यही स्थिति है, लेकिन इस वर्ष मनरेगा के तहत रोज़गार का राष्ट्रीय वितरण अन्य वर्षों में भी काफी समान है। राज्य स्तर पर, इसमें महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं, जो आंशिक रूप से कृषि गतिविधि के स्थानीय पैटर्न को दर्शाती हैं।

महिलाओं की भागीदारी

अपनी शुरुआत से ही, मनरेगा रोज़गार ने ग्रामीण महिलाओं को बड़ी संख्या में आकर्षित किया है। इसके कई कारण हैं- मनरेगा उनके लिए अपनी आय अर्जित करने का एक दुर्लभ अवसर है, घर के पास काम उपलब्ध है, कार्य वातावरण अपेक्षाकृत सुरक्षित है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। कुछ महिलाएँ सरकारी काम को भी अपेक्षाकृत सम्मानजनक मानती हैं (खेड़ा और नायक 2009)। अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि कार्य के आवंटन में "महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हों", लेकिन अधिकांश राज्यों में, इस "कोटे" को पूरा करने के लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं थी- यह अपने आप हो गया।

मनरेगा के कार्य-दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी, जो वर्ष 2008-09 में इसके पूरे देश में लागू होने के समय राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही लगभग 50% थी, समय के साथ बढ़ती जा रही है (आकृति-5)। आज, यह लगभग 60% है और अभी भी बढ़ रही है। यह एक सकारात्मक रुझान लग सकता है, लेकिन इसे वास्तविक मनरेगा मज़दूरी में स्थिरता के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। जब मनरेगा मज़दूरी बाज़ार मज़दूरी से काफ़ी कम होती है, जैसा कि आज देश के बड़े हिस्से में है, तो इसमें उन लोगों की सहभागिता बढ़ने लगती है जिनकी श्रम बाज़ार तक पहुँच अपेक्षाकृत कम है, जिनमें महिलाएँ और बुज़ुर्ग व्यक्ति शामिल हैं।

आकृति-5. मनरेगा रोज़गार के व्यक्ति-दिवसों में महिलाओं का हिस्सा (%)

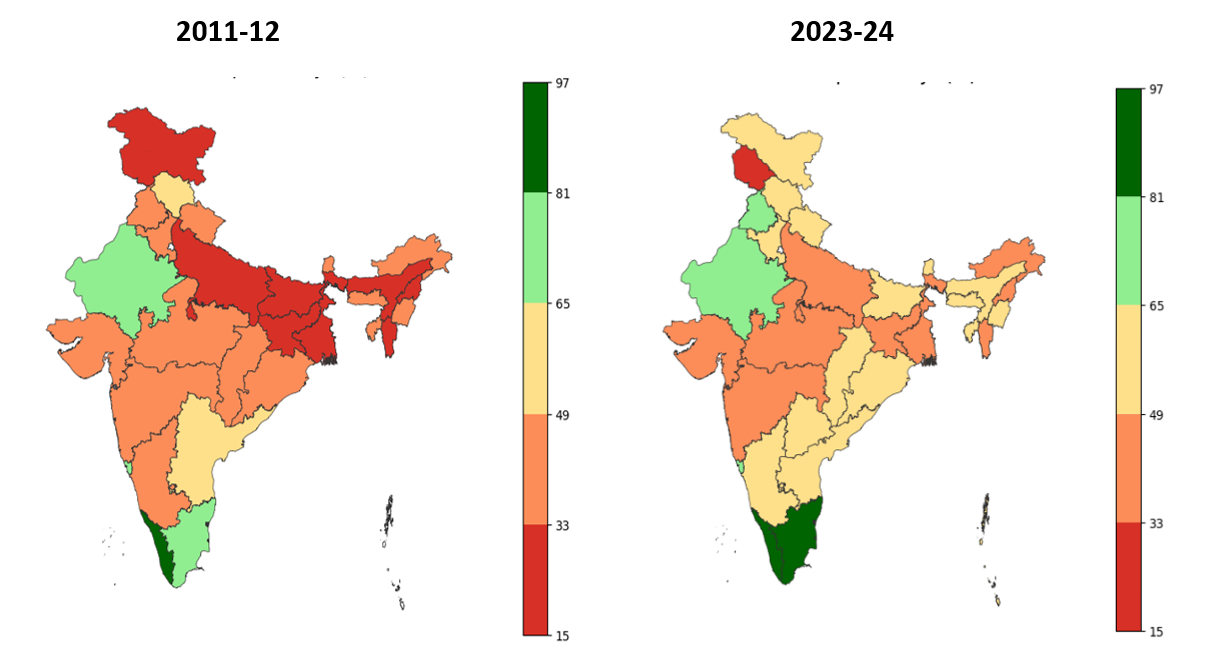

रोज़गार के स्तर की तरह, मनरेगा के तहत रोज़गार में महिलाओं की हिस्सेदारी भी अलग-अलग राज्यों में काफ़ी अलग-अलग है– आकृति-6 देखें (क्रमशः वर्ष 2011-12 और 2023-24 के दो मानचित्र)। कई राज्यों में, मुख्यतः उत्तर भारत में, इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद कई वर्षों तक महिलाओं की हिस्सेदारी निर्धारित न्यूनतम एक-तिहाई से कम रही। वर्ष 2011-12 में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और कई पूर्वोत्तर राज्यों में यह न्यूनतम मानदंड अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वर्ष 2023-24 तक आते-आते (वास्तव में, उससे पहले), जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में मनरेगा के तहत काम में महिलाओं की हिस्सेदारी एक-तिहाई से ऊपर पहुँच गई थी।17

आकृति-6. मनरेगा रोज़गार के व्यक्ति-दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी, वर्ष 2011-12 और 2023-24 (%)

स्रोत: भारत सरकार (2013), शीट 8, वर्ष 2011-12 के लिए और मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट आर 5.5, 2023-24 के लिए।

हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी

वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का हिस्सा क्रमशः 16.6% और 8.6% था (जनगणना के आँकड़े)। मनरेगा के कार्यदिवसों में उनकी हिस्सेदारी हमेशा से ही अधिक रही है- आकृति-7 देखें। हालांकि, मनरेगा कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी के विपरीत, समय के साथ- साथ इस हिस्सेदारी में एक सरल पैटर्न का अनुसरण नहीं हुआ है।

आकृति-7. मनरेगा के कार्यदिवसों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी (%)

वर्ष 2006-07 और 2010-11 के बीच, अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगातार घटती गई, जबकि अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी बढ़ती गई। इसमें कोई रहस्य नहीं है। यही वह दौर था जब मनरेगा धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गया (जैसा कि पहले बताया गया है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों ने इसे सख्ती से लागू करने में थोड़ा ज़्यादा समय लिया)। 2 फ़रवरी 2006 को जिन 200 ज़िलों में यह अधिनियम पहली बार लागू हुआ, उनमें से कई ज़िले अनुसूचित जनजातियों की बड़ी आबादी वाले थे। जैसे-जैसे इस कार्यक्रम का विस्तार हुआ, मनरेगा के तहत रोज़गार में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी घटती गई और अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी बढ़ती गई। हैरत की बात यह है कि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के बीच दोनों में गिरावट आई- अनुसूचित जातियों के मामले में तो यह तेज़ी से कम हुई। हमें इसका कोई ठोस कारण नहीं पता। वर्ष 2011-12 के बाद, अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी लगभग स्थिर रही, लेकिन अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी में थोड़ी और गिरावट आई (वर्ष 2013-14 के बाद से)।

इस गिरावट के बावजूद, वर्ष 2023-24 में मनरेगा के काम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संयुक्त हिस्सेदारी (37%) उनकी कुल मिलाकर आबादी की हिस्सेदारी (लगभग 25%) से कहीं अधिक थी। समय के साथ आई इस गिरावट का सम्बन्ध राज्यों के बीच मनरेगा के बदलते वितरण से हो सकता है। इसकी ज्याँच-पड़ताल किया जाना बेहद ज़रूरी है। दरअसल, यह गिरावट ऐसे समय में हुई जब मनरेगा की मज़दूरी बाज़ार मज़दूरी के मुकाबले कम हो रही थी। इन परिस्थितियों में, मनरेगा के रोज़गार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी घटने के बजाय बढ़ने की उम्मीद की जा सकती थी।

वास्तविक मज़दूरी

योजना की प्रारंभिक व्यवस्था में, मनरेगा श्रमिक अधिनियम की धारा 6(2) के तहत संबंधित राज्य में कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मज़दूरी के हकदार थे। मनरेगा मज़दूरी अक्सर बाज़ार मज़दूरी से अधिक होती थी, कुछ राज्यों में तो यह काफी अधिक थी। वर्ष 2009 में, केन्द्र सरकार ने अपना रुख बदला और अधिनियम की धारा 6(1) को लागू किया, इस धारा से उसे मनरेगा मज़दूरी दरें निर्धारित करने का अधिकार मिलता है। 100 रुपये प्रतिदिन का एक समान मानदंड लागू किया गया, तथा कुछ राज्यों में, जहाँ कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी इससे अधिक थी, वहाँ भी इसे लागू किया गया। तब से, केन्द्र सरकार ने हर साल राज्यवार (कृषि मज़दूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- सीपीआई-एएल के आधार पर) मूल्य वृद्धि के अनुसार मनरेगा के तहत मज़दूरी बढ़ाई– न ज़्यादा, न कम। दूसरे शब्दों में कहें तो, वास्तविक रूप से मनरेगा के तहत मज़दूरी स्थिर रही।18

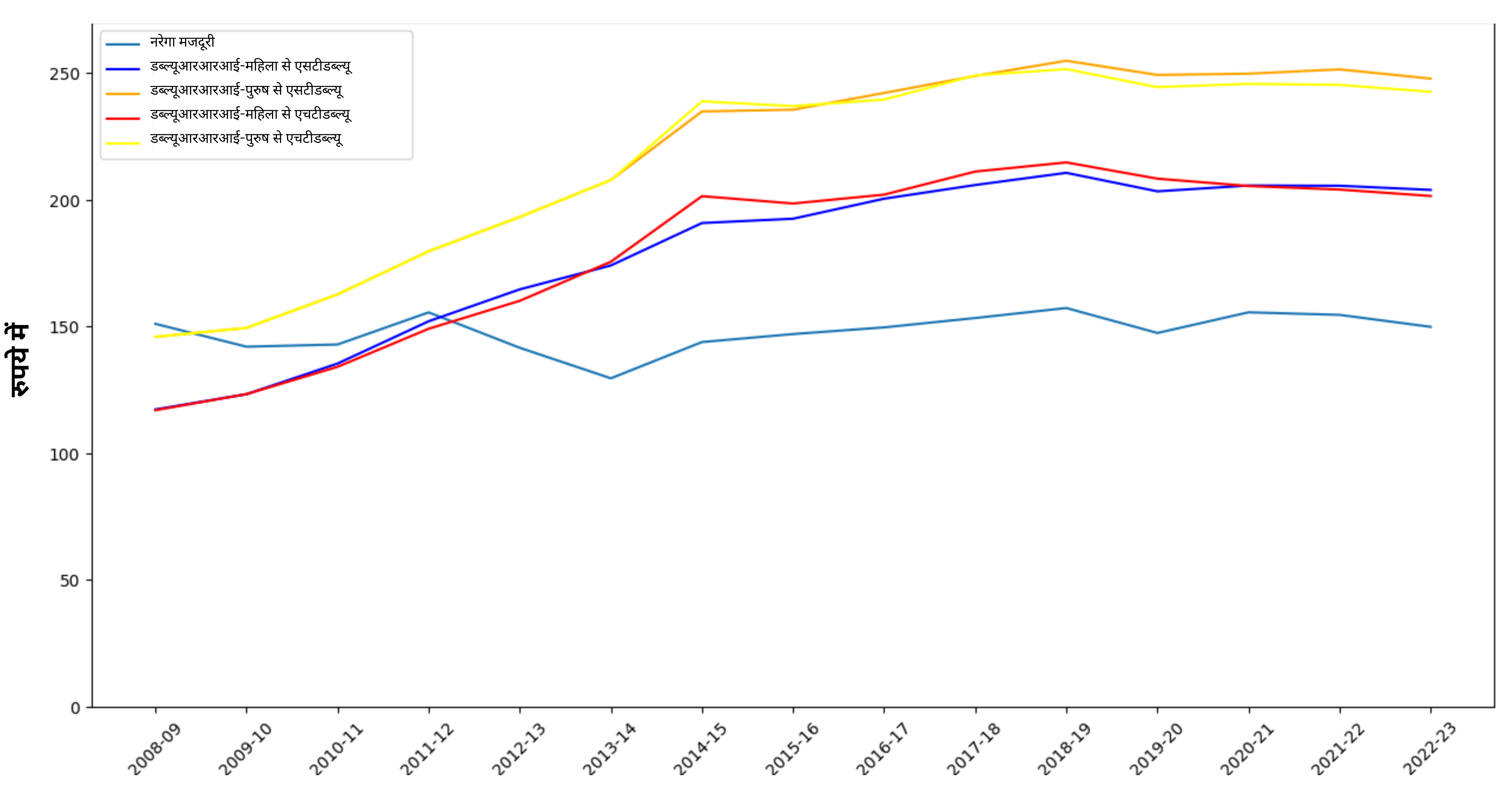

इस बीच, श्रम बाज़ार में एक नया घटनाक्रम हुआ- बेहद सुस्त विकास के एक लंबे दौर के बाद, वास्तविक कृषि मज़दूरी वर्ष 2007 के आसपास (मनरेगा के लागू होने के तुरंत बाद) लगातार बढ़ने लगी, जो वर्ष 2014 के आसपास तक जारी रही। उसके बाद, ठहराव नहीं भी था, लेकिन सुस्त विकास वापस आ गया। ये श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्रित ग्रामीण भारत में मज़दूरी दरों (डब्ल्यूआरआरआई) के आँकड़ों से उभरे पैटर्न हैं। इन्हें आकृति-8 में दर्शाया गया है।

आकृति-8. मनरेगा और कृषि मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी (वर्ष 2014-15 के मूल्यों पर रु./दिन)

नोट : एसटीडब्ल्यू = बुवाई, रोपाई, निराई ; एचटीडब्ल्यू = कटाई, मड़ाई, फटकना।

स्रोत : भारत सरकार (2013) की मनरेगा मज़दूरी, शीट 1 और 15, वर्ष 2011-12 तक ; भारत सरकार (2015, 2025) की वर्ष 2012-13 और 2013-14 की मज़दूरी ; मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट R7.1.2, वर्ष 2014-15 से आगे। वर्ष 2014-15 से पहले के वर्षों के लिए, औसत मनरेगा मज़दूरी की गणना कुल मज़दूरी व्यय को कुल व्यक्ति-दिवसों से विभाजित करके की जाती थी। कृषि मज़दूरी ग्रामीण भारत में मज़दूरी दर श्रृंखला (फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज़ के संयुक्त निदेशक अरिंदम दास द्वारा संकलित) से ली गई है। सभी मौद्रिक मज़दूरी को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ घटाया जाता है।

इस चार्ट में, अखिल भारतीय मनरेगा मज़दूरी के आँकड़े या तो सीधे एमआईएस से या जब प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध न हो तो कुल मज़दूरी व्यय को मनरेगा रोज़गार के व्यक्ति-दिवसों की संख्या से विभाजित करके (दोनों विधियाँ उन वर्षों में बहुत समान परिणाम देती हैं जहाँ प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध है) लिए गए हैं। स्त्री-पुरुषों की कृषि मज़दूरी की गणना तीन व्यवसायों के अनिर्धारित औसत के रूप में की गई है, जो कृषि संबंधी प्रारंभिक गतिविधियों (बुवाई, रोपाई, निराई) और कटाई के समय की गतिविधियों (कटाई, गहाई, फटकना) के लिए अलग-अलग है।19 दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए ये लगभग समान होती हैं। सभी प्रकार की मौद्रिक मज़दूरी को सीपीआई-एएल का उपयोग करके वर्ष 2014-15 के मूल्यों पर वास्तविक मज़दूरी में परिवर्तित किया गया है।

इससे एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। औसत मनरेगा मज़दूरी शुरुआत में कृषि मज़दूरी से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर वास्तविक रूप से स्थिर हो जाने के कारण यह पीछे छूट गई, जबकि बाज़ार मज़दूरी लगातार बढ़ने लगी। वर्ष 2014-15 तक, मनरेगा मज़दूरी पुरुषों की कृषि मज़दूरी का बड़ी मुश्किल से दो-तिहाई रह गई थी और यह अंतर तब से जारी है।20

स्थिर वास्तविक मज़दूरी, साथ ही पुरानी भुगतान समस्याओं (मुख्य रूप से विलंबित मज़दूरी भुगतान, लेकिन साथ ही डायवर्ट, अस्वीकृत या अवरुद्ध भुगतान) ने कई ग्रामीण श्रमिकों के मन में मनरेगा के प्रति आकर्षण को कम कर दिया है। इसके दो सम्भावित कारण हैं कि रोज़गार के गिरते स्तरों में यह बात क्यों परिलक्षित नहीं होती। एक यह है कि मनरेगा के काम की माँग पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, जो पूरी नहीं हो पाई। दूसरा यह है कि मनरेगा के व्यक्ति-दिवसों का बढ़ता अनुपात नकली है। दुर्भाग्य से, आधिकारिक आँकड़े इस पर कोई प्रकाश नहीं डालते।

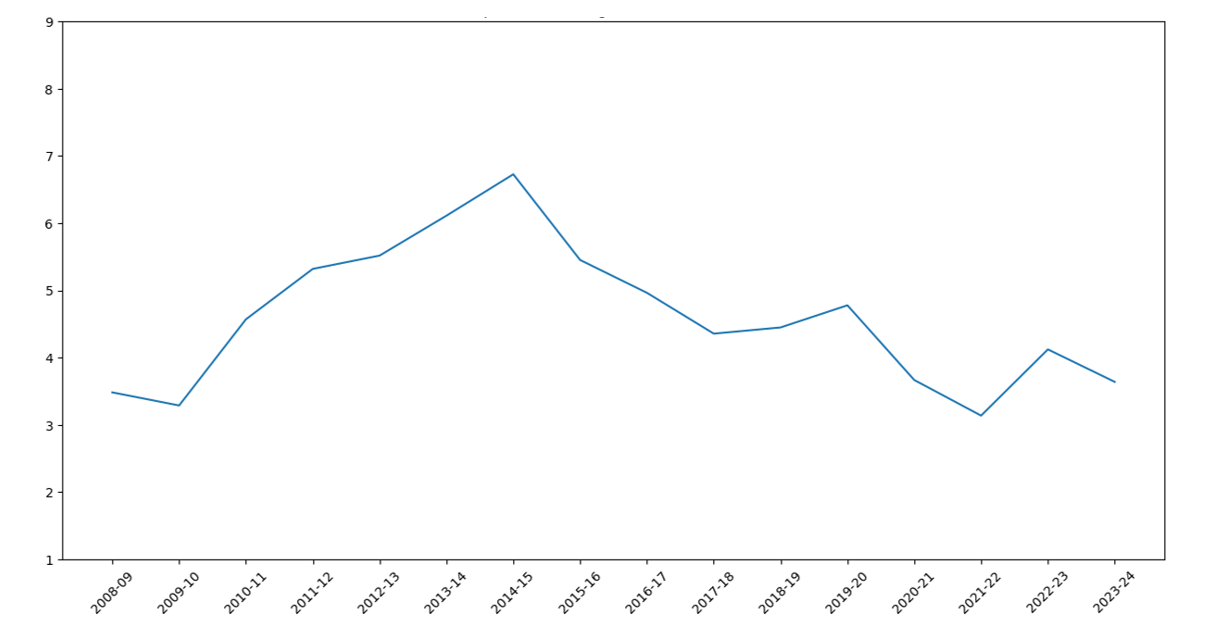

प्रशासनिक व्यय

आकृति-9 एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करता है जिस पर अब तक अपेक्षाकृत ध्यान नहीं दिया गया है : वर्ष 2014-15 के बाद से, मनरेगा व्यय में प्रशासनिक लागतों के हिस्से में भारी गिरावट आई है।

आकृति-9. मनरेगा व्यय में प्रशासनिक व्यय का हिस्सा (%)

स्रोत : भारत सरकार (2013), शीट 15, वर्ष 2011-12 तक ; वर्ष 2012-13 से, आँकड़े कुल प्रशासनिक व्यय (भारत सरकार, 2025 से) को कुल मनरेगा व्यय (भारत सरकार, 2015, और मनरेगा-एमआईएस, रिपोर्ट 7.1.1 से) से विभाजित करके गणना किए गए थे।

अधिनियम के तहत, प्रशासनिक व्यय के लिए भत्ते की व्यवस्था करना और उसका भुगतान करना केन्द्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। शुरुआत में यह भत्ता संबंधित राज्य में कुल मनरेगा व्यय का अधिकतम 6% निर्धारित किया गया था, जो आज भी लागू है (भारत सरकार, 2024)। वर्ष 2014-15 तक वास्तविक प्रशासनिक व्यय लगातार बढ़कर लगभग 6% हो गया, लेकिन उसके बाद तेज़ी से घटकर 3-4% के अपने शुरुआती स्तर पर आ गया।

कम प्रशासनिक खर्च एक अच्छी बात लग सकती है, लेकिन यह भ्रामक है। प्रशासनिक व्यय की मनरेगा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे एक विशाल सहायक ढाँचे- जिसमें ग्राम रोज़गार सेवक (ग्रामीण रोज़गार सहायक), कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ अभियंता और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, के न केवल वेतन का भुगतान किया जाता है, बल्कि उनकी आवश्यक सुविधाओं के लिए भुगतान किया जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षा का वित्तपोषण भी प्रशासनिक व्यय से किया जाता है। इस महत्वपूर्ण सहायक ढाँचे के लिए 6% का मानदंड एक बहुत ही मामूली भत्ता है। संयोग से, इस तंत्र का कुछ आंतरिक मूल्य भी है : यह ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) और यहाँ तक कि ब्लॉक कार्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और कौशल निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2014-15 के बाद से प्रशासनिक व्यय में आई भारी गिरावट चिंता का विषय है। सम्भवतः इसने उस अवधि में मनरेगा कार्यान्वयन मानकों के पतन में योगदान दिया है।

मज़दूरी का भुगतान

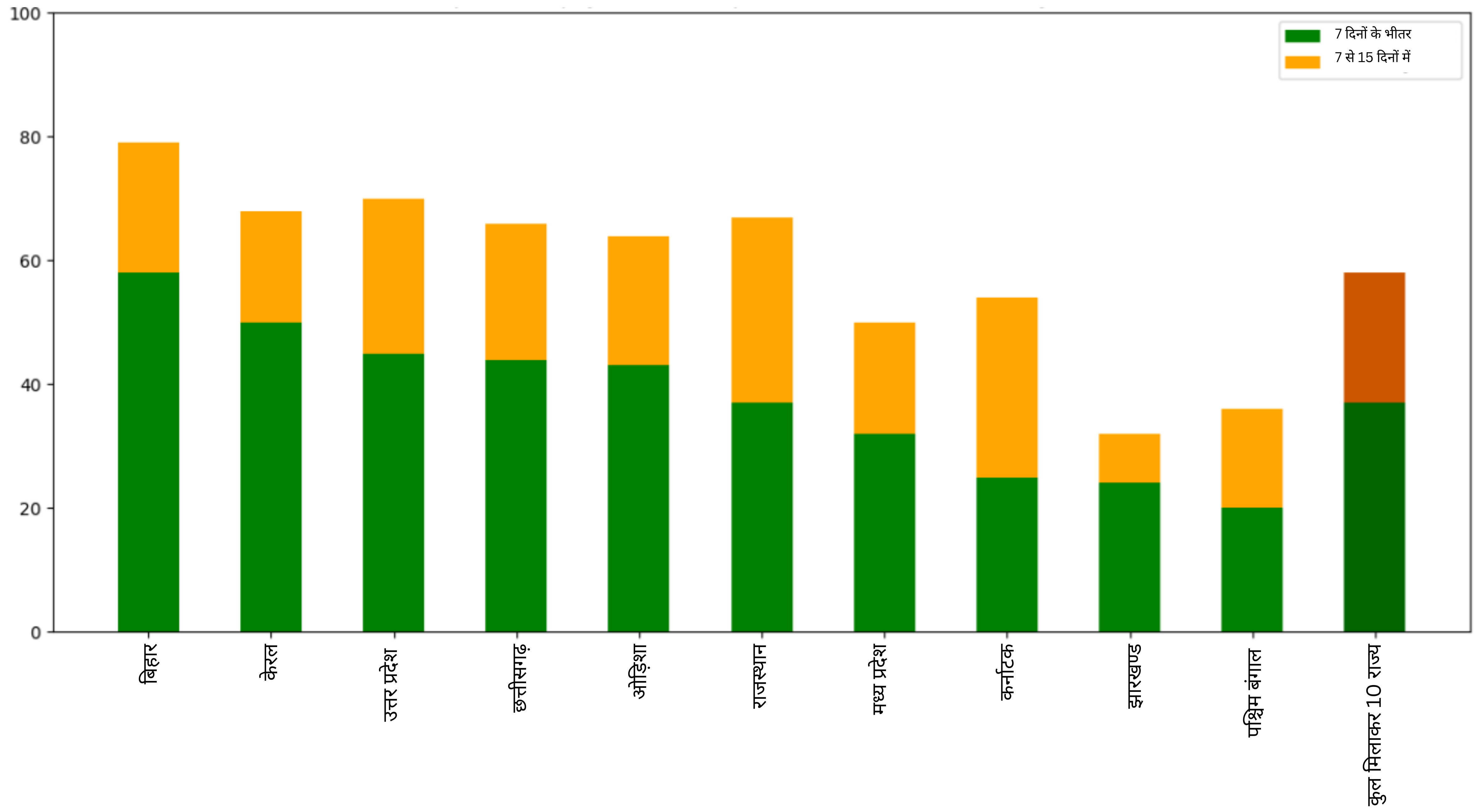

हमारा आखिरी चार्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दे- मज़दूरी भुगतान में देरी, से संबंधित है जिसके बारे में मनरेगा का एमआईएस जानकारीपूर्ण नहीं है और यहाँ तक कि भ्रामक भी है। इस अधिनियम के तहत, श्रमिक 14 दिनों के भीतर भुगतान पाने के हकदार हैं। हालांकि, बीस साल बाद भी यह अधिकार उनसे दूर ही रहा है।

मनरेगा के तहत मज़दूरी भुगतान की प्रक्रिया दो "चरणों" में होती है, निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जारी होने से पहले और बाद में। पहला चरण राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है, लेकिन दूसरा चरण अब केंद्रीकृत है– मज़दूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाता है। मनरेगा नियमों के अनुसार, प्रत्येक चरण सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। 10 राज्यों में मज़दूरी भुगतान के सम्बन्ध में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2016-17 में, कुल मज़दूरी में से लगभग आधे के भुगतान के लिए पहले चरण में 15 दिनों से अधिक का समय लगा।21 इसके बाद पहले चरण में होने वाली देरी में लगातार कमी आई है और एमआईएस के अनुसार, आज वह नहीं के बराबर है। हालांकि, दूसरे चरण में आंशिक रूप से देरी जारी है, इसलिए क्योंकि मनरेगा की धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण मज़दूरी भुगतान अस्थाई रूप से रुक हो जाता है।

दूसरे चरण में हुई देरी के बारे में एमआईएस में सूचित नहीं किया जाता। इससे भी बुरी बात यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले चरण के आँकड़ों के आधार पर, समय पर भुगतान किये जाने के दावे करके जनता को हमेशा गुमराह करता है।22 हाल ही में किये गए एक अध्ययन में वर्ष 2021-22 में 10 राज्यों में 3.1 करोड़ से अधिक मज़दूरी भुगतानों के एक स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर दूसरे चरण की देरी के अनुमान प्रस्तुत किये गए हैं (भीमरासेट्टी एवं अन्य 2025)। मुख्य निष्कर्ष आकृति-10 में प्रदर्शित हैं। स्पष्ट है कि समय पर भुगतान सामान्य घटना नहीं बल्कि कभी-कभार ही ऐसा होता है- जैसा कि निर्धारित किया गया था, केवल 37% भुगतान निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जनरेट होने के सात दिनों के भीतर किए गए। लगभग आधे (42%) मामलों में निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जनरेट होने के बाद 15 दिनों से अधिक की देरी हुई।

आकृति-10. 7 और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई किये गए भुगतान आदेशों का अनुपात, वर्ष 2021-22 (%)

स्रोत : भीमरासेट्टी एवं अन्य (2025), इन राज्यों में 3.1 करोड़ से अधिक भुगतानों के यादृच्छिक नमूने पर आधारित (प्रत्येक जिले के एक यादृच्छिक रूप से चयनित ब्लॉक में सभी भुगतान)।

निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जनरेट होने के बाद 15 दिनों से ज़्यादा देरी से भुगतान किए जाने वाले वेतन का अनुपात राज्यों में काफ़ी अलग-अलग रहा, बिहार में यह 21% था जबकि पश्चिम बंगाल में 64% तक था। इन विरोधाभासों का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। एक सम्भावना यह है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं या अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए (राज्य सरकारों की ओर से) विभिन्न क्षमताओं को दर्शाते हैं। कभी-कभी, राजनीतिक पक्षपात का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए, ध्यान दें कि वर्ष 2021-22 में बिहार और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल क्रमशः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा, जो केन्द्र में अग्रणी पार्टी थी) के सहयोगी और विरोधी थे।23 हालांकि, व्यवस्थित पक्षपात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है।

इसी अध्ययन से एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि आधार-आधारित भुगतान खाता-आधारित भुगतानों की तुलना में तेज़ नहीं हैं। आधार-आधारित भुगतान ‘आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम’ (एपीबीएस) के माध्यम से किए जाते हैं, जो बहुत आधुनिक तो नहीं है लेकिन एक भविष्योन्मुखी भुगतान प्रणाली है जिसमें किसी व्यक्ति के आधार नंबर को उसका वित्तीय पता मानते हुए स्वचालित रूप से उस व्यक्ति के नवीनतम आधार-लिंक्ड खाते में धन भेजा जाता है।24 यह निष्कर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एपीबीएस की वजह से मनरेगा श्रमिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है (उदाहरण के लिए, धोराजीवाला एवं अन्य 2019 देखें)। इसे बढ़ावा देने (और जनवरी 2024 से इसे अनिवार्य बनाने) का एक मुख्य औचित्य यह था कि इससे मज़दूरी भुगतान में देरी कम होगी। वास्तव में, ऐसा नहीं हुआ है।

समापन टिप्पणियाँ

मनरेगा के बारे में हमारा संक्षिप्त लेखाजोखा यहीं समाप्त होता है। अगर हम आधिकारिक आँकड़ों को सच मानें, तो मनरेगा का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। यह कार्यक्रम वंचित समूहों के लिए, ख़ासकर संकट के समय में, बड़ी मात्रा में रोज़गार के अवसर पैदा करता है। आर्थिक अनिश्चितताओं, सरकार बदलने और कटौती के प्रयासों के बावजूद, यह कार्यक्रम 20 वर्षों में काफ़ी अनुकूल रहा है। अगर हम इसे मनरेगा के व्यापक लाभों पर समृद्ध साहित्य के साथ देखें तो यह तस्वीर और अधिक उत्साहजनक हो जाती है।25

हालांकि, मनरेगा की उपलब्धियाँ कुछ ही राज्यों तक सीमित हैं कई अन्य राज्यों में, माँग पर काम का मूल सिद्धांत अभी तक साकार नहीं हुआ है। यहाँ मनरेगा एक बड़े, लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे तक चलने वाले सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से, इन राज्यों में भारत के कई सबसे गरीब राज्य भी शामिल हैं।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आधिकारिक तस्वीर अधूरी है और कुछ मामलों में शायद भ्रामक भी है। उदाहरण के लिए, आधिकारिक आँकड़ों से हमें मनरेगा के काम की अधूरी माँग, मज़दूरी भुगतान में देरी, या शिकायत निवारण में विफलताओं के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है।26 इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई रहस्य नहीं है कि मनरेगा के आधिकारिक रोज़गार के आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाते हैं। दरअसल, भ्रष्ट बिचौलिए मुख्य रूप से कार्यस्थल उपस्थिति पत्रक ("मस्टर रोल") को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर ही मनरेगा के धन की हेराफेरी करते हैं।

यही एक कारण है कि आधिकारिक आँकड़ों को घरेलू सर्वेक्षणों जैसे स्वतंत्र स्रोतों से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एक बड़ी खामी है। आखिरी वर्ष, जिसके लिए आधिकारिक मनरेगा आँकड़े स्वतंत्र सर्वेक्षणों से सत्यापित किए गए हैं, वह 2011-12 है। उसके बाद, हम पूरे अंधेरे में हैं, हालांकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षणों से कुछ उपयोगी जानकारी उपलब्ध है।27

पुष्टि की गई हो या नहीं, आधिकारिक आँकड़ों को और सबूतों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बहुत कुछ छूट जाता है। केस स्टडी और घरेलू सर्वेक्षणों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक, कई अन्य उपयोगी स्रोत मौजूद हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ राज्यों (जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु) ने दूसरों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान आकर्षित किया है।28 दोनों ही पहलुओं (सत्यापन और अनुपूरण) पर, हमें मनरेगा की ज़मीनी हक़ीक़तों के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी।

मनरेगा ने एक गरीब देश में ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की व्यवहार्यता और स्थायित्व को दर्शाया है। रोज़गार गारंटी की व्यवहार्यता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। रोज़गार गारंटी और व्यवहार्यता एक ही बात नहीं है, क्योंकि ज़मीनी हक़ीक़त अक्सर अधिनियम के उद्देश्य से अलग होती है। अब तक का अनुभव माँग पर काम के अधिकार को व्यावहारिक रूप से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

हम उपयोगी चर्चाओं और आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए रीतिका खेड़ा के आभारी हैं ; मनरेगा के बारे में पहले के स्वतंत्र सारांश चार्ट का सेट उनकी हालिया पुस्तक ‘रेवड़ी या हक़’ (2025) में प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में, कुछ पूर्वव्यापी मनरेगा आँकड़े एमआईएस पोर्टल (पहले nrega.nic.in, अब nrega.dord.gov.in) पर पुनः स्थापित किए गए थे। हालांकि, शुरुआती वर्षों, वर्ष 2010-11 तक, के लिए महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं ; उनमें से कुछ को उस अवधि की “मासिक प्रगति रिपोर्ट” से भरा जा सकता है (जैसा कि भारत सरकार 2013 में है)।

टिप्पणियाँ :

- मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वयस्कों को माँग पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों तक का रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान की जाती है। गाँव स्तर पर सहभागी नियोजन के माध्यम से चिन्हित स्थानीय सार्वजनिक कार्यों पर रोज़गार प्रदान किया जाता है। मनरेगा संबंधी जानकारी के लिए, डे एवं अन्य (2006) देखें।

- जब तक अन्यथा न लिखा हो, इस लेख के सभी वार्षिक आँकड़े वित्तीय वर्षों के हैं।

- मनरेगा 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में और वर्ष 2007 में 130 अन्य जिलों में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2008 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया।

- उदाहरण के लिए, एब्रेउ एवं अन्य (2014) और यादव (2014) देखें। जैसा कि वहाँ चर्चा की गई है, वर्ष 2014-15 में मनरेगा को कमज़ोर करने के अन्य प्रयास भी किए गए, जिनमें मनरेगा व्यय पर राज्य-विशिष्ट सीमाएँ लगाना भी शामिल है।

- इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल में रोज़गार के लिए डिजिटल कार्यस्थल उपस्थिति पत्रक पर श्रमिकों के पूर्व पंजीकरण की शर्त रखी गई है। इस प्रणाली के शुरू होने से पहले, काम की औपचारिक मांग करना एक अधिकार था, लेकिन दायित्व नहीं था : श्रमिकों को पूर्व पंजीकरण के बिना कार्यस्थल पर आने की अनुमति थी।

- वर्ष 2023-24 में, भारत की अनुमानित वयस्क आबादी लगभग 90 करोड़ आँकी गई थी (भारत सरकार, 2020, तालिका 8 और 17), जिसमें कार्यबल की भागीदारी दर 58% (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2023-24) थी। कार्यबल भागीदारी पर प्रति वर्ष 300 दिनों का रोज़गार मानते हुए, कुल रोज़गार लगभग 15,660 करोड़ व्यक्ति-दिवस होगा। उसी वर्ष, मनरेगा ने 309 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोज़गार या कुल रोज़गार का 97% सृजित किया।

- कानून के तहत, सरकार को सौ दिन की न्यूनतम गारंटी (मांग के अधीन) देनी होती है, लेकिन व्यवहार में इसे अधिकतम माना जाता है। कुछ राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों के लिए इस न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 125 या 150 दिन कर दिया है।

- इस सह-आंदोलन में कोई भी बदलाव राज्यों में रोज़गार के पुनर्वितरण, कुल मनरेगा व्यय में सामग्रीगत और प्रशासनिक व्यय के हिस्से में परिवर्तन, मज़दूरी भुगतान में देरी आदि के कारण हो सकता है।

- वर्ष 2005 में, कानून का मसौदा तैयार करने के बाद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने अनुमान लगाया था कि अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने के शुरुआती वर्षों में इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद के 1% के बराबर हो सकती है। कुछ आलोचकों का तर्क था कि इसकी लागत कहीं अधिक होगी।

- इस बीच, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया।

- वर्ष 2011-12 हेतु, हम 2011 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों का उपयोग करते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए, हमने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (भारत सरकार, 2020) से अनुमानित जनसंख्या पर विचार किया है।

- स्पष्ट रूप से कहें तो, वर्ष 2011-12 में ये छह राज्य हो गए, जब तेलंगाना अभी भी अविभाजित आंध्र प्रदेश का हिस्सा था।

- वर्ष 2023-24 में, पश्चिम बंगाल में भी मनरेगा ठप था, लेकिन इसका कारण केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंडिंग बंद करना था (नीचे नोट 23 देखें)। पिछले वर्षों में, पश्चिम बंगाल में मनरेगा रोज़गार का स्तर अपेक्षाकृत उच्च था।

- उदाहरण के लिए, अंगद (2024) देखें। वहाँ उद्धृत सिफारिशों में से एक इस प्रकार है- "उच्च से मध्यम धन सूचकांक वाले लेकिन वर्तमान में मनरेगा का अधिक उपयोग करने वाले राज्यों में मनरेगा के विकल्पों की ज्याँच के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।"

- यही बात तब भी लागू होती है जब अवलोकनों (अर्थात, राज्यों) को ग्रामीण आबादी के आधार पर "परखा" जाए।

- कुछ राज्यों में, मज़दूरी भुगतान में हुई देरी को छिपाने के लिए मनरेगा कार्य की तारीख बाद में तय करने की प्रथा है (या कम से कम हुआ करती थी)।

- स्पष्ट रूप से कहें तो, उस समय "जम्मू और कश्मीर" एक केन्द्र शासित प्रदेश था।

- अधिक जानकारी के लिए, केन्द्रीय रोज़गार गारंटी परिषद (2010) देखें। यह परिवर्तन वास्तव में तीन अलग-अलग चरणों में हुआ- धारा 6(1) को लागू करना, 100 रुपये के मानदंड की शुरुआत, और सूचीकरण। पहली दो घटनाएँ वर्ष 2009 में हुईं, तीसरी वर्ष 2010 या शायद 2011 में।

- ये वार्षिक औसत कृषि अध्ययन फाउंडेशन के संयुक्त निदेशक अरिंदम दास द्वारा प्रदान किए गए थे।

- कई राज्यों में, मनरेगा मज़दूरी न्यूनतम कृषि मज़दूरी से भी पीछे रह गई है (तमांग 2025)। मनरेगा श्रमिकों को इससे कम भुगतान करने की वैधता पर कड़ा विरोध किया गया है (केन्द्रीय रोज़गार गारंटी परिषद, 2010)।

- नारायणन, धोराजीवाला और गोलानी (2019), तालिका 4 और 5 से अनुमानित।

- एक हालिया उदाहरण का हवाला देते हुए, 3 दिसंबर 2024 को, "मज़दूरी-भुगतान में देरी की औसत अवधि" के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि 99% एफटीओ 15 दिनों के भीतर उत्पन्न होते हैं और एफटीओ प्रसंस्करण में देरी का कोई उल्लेख नहीं किया।

- उस समय भाजपा वास्तव में बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी। पश्चिम बंगाल में, वर्ष 2021-22 में तृणमूल कांग्रेस (कई वर्षों से भाजपा की कट्टर विरोधी रही है) सत्ता में थी। मार्च 2022 में, केन्द्र सरकार ने "केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने" के आरोप में पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधि को पूरी तरह से बंद करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। निधि पर रोक आज भी जारी है और आरोपों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। संसद में भी, ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई विवरण देने में असमर्थ रहा (देखें भारत सरकार, 2023)।

- आधार भारत की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो बायोमेट्रिक्स से जुड़ी है।

- इस साहित्य के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका org पर एक विस्तृत एनोटेटेड ग्रंथ सूची के रूप में उपलब्ध है।

- एक और समस्या मनरेगा कार्यों का उत्पादक मूल्य है। हम जानते हैं कि कुछ प्रकार के मनरेगा कार्य बहुत उत्पादक हैं ; देखें राणावारे एवं अन्य (2015), भास्कर एवं अन्य (2016), द्रेज़ एंड नायर (2023), आदि। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कई "प्रतीकात्मक" कार्यस्थल हैं जहाँ बहुत कम उत्पादक कार्य होता है। मनरेगा कार्यों के समग्र उत्पादक मूल्य के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

- आगे की चर्चा के लिए, द्रेज़ एंड सोमांची (आगामी) देखें।

- मनरेगा पर अकादमिक साहित्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर केन्द्रित अध्ययनों से काफी प्रभावित रहा है, जहाँ यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों (मुरलीधरन एवं अन्य 2023) के अलावा कुछ उपयोगी सर्वेक्षण (उदाहरण के लिए, यंग लाइव्स स्टडी) किए गए हैं। कई अन्य राज्यों के बारे में, बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय : ज्याँ द्रेज़ ने एसेक्स विश्वविद्यालय से गणितीय अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली से पीएचडी की है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है और वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में विज़िटिंग प्रोफेसर और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर हैं। उन्होंने विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति, विशेष रूप से भारत के सन्दर्भ में, में व्यापक योगदान दिया है। उनके शोध क्षेत्रों में ग्रामीण विकास, सामाजिक असमानता, प्रारंभिक शिक्षा, बाल पोषण, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। द्रेज़ (अमर्त्य सेन के साथ) हंगर एंड पब्लिक एक्शन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989) और एन अनसर्टेन ग्लोरी : इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स (पेंगुइन, 2013) के सह-लेखक हैं, तथा भारत में बुनियादी शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट, जिसे “प्रोब रिपोर्ट” के नाम से भी जाना जाता है, के सह-लेखकों में से एक हैं। राहुल आर. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के एक स्नातक छात्र हैं।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

04 सितंबर, 2025

04 सितंबर, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.