बढ़ते प्रमाण दर्शाते हैं कि भारतीय किसान रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग करते हैं। आंशिक रूप से ऐसा विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर मिलने वाली अलग-अलग सब्सिडी के कारण है। चुनिंदा राज्यों के कृषि आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह लेख इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उर्वरक उपयोग और कीमतों के औसत स्तर पर, पोटेशियम-आधारित और नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों के अनुपात को दोगुना करने से कुल उर्वरक व्यय में वृद्धि किए बिना, उपज में लगभग 5% की वृद्धि हो सकती है।

पिछले कई दशकों से भारत की कृषि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर बहुत अधिक निर्भर रही है। हरित क्रांति ने उर्वरकों को फसल प्रबंधन का एक केंद्रीय स्तंभ बना दिया है और उर्वरक उपयोग में लगातार बढ़ोतरी धान और गेहूँ जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार में सुधार का एक प्रमुख कारक रही है। आज भारत दुनिया भर में उर्वरकों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, जहाँ भारी सरकारी सब्सिडी के कारण रासायनिक खादों को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है और बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा है। सरकारी बजट पर स्पष्ट दबाव के अलावा, भारत सरकार वर्तमान में केवल उर्वरक सब्सिडी पर प्रति वर्ष 10 अरब से 11 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करती है (ज़ावेरी 2025)। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी का अम्लीकरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरणीय क्षरण हो सकता है और जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

व्यापक रूप में उच्च अनुप्रयोग स्तरों के अलावा, बढ़ते प्रमाण यह दर्शाते हैं कि भारतीय किसान उर्वरकों का बहुत अधिक असंतुलित उपयोग करते हैं (बोरा 2022)। नाइट्रोजन-आधारित उर्वरक, विशेष रूप से यूरिया, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अन्य प्रकार के पोषक तत्वों की तुलना में उच्च नाइट्रोजन उपयोग को, जो भारतीय कृषि में एक आम प्रवृत्ति है, उर्वरक प्रकारों में भिन्न-भिन्न सब्सिडी से और भी बल मिला है। ये सापेक्ष कीमतों को प्रभावित करके इष्टतम इनपुट विकल्पों को विकृत करती हैं (चंद और पांडे 2009, चेटर्जी और कपूर 2017, गर्ग और सक्सेना 2022)।

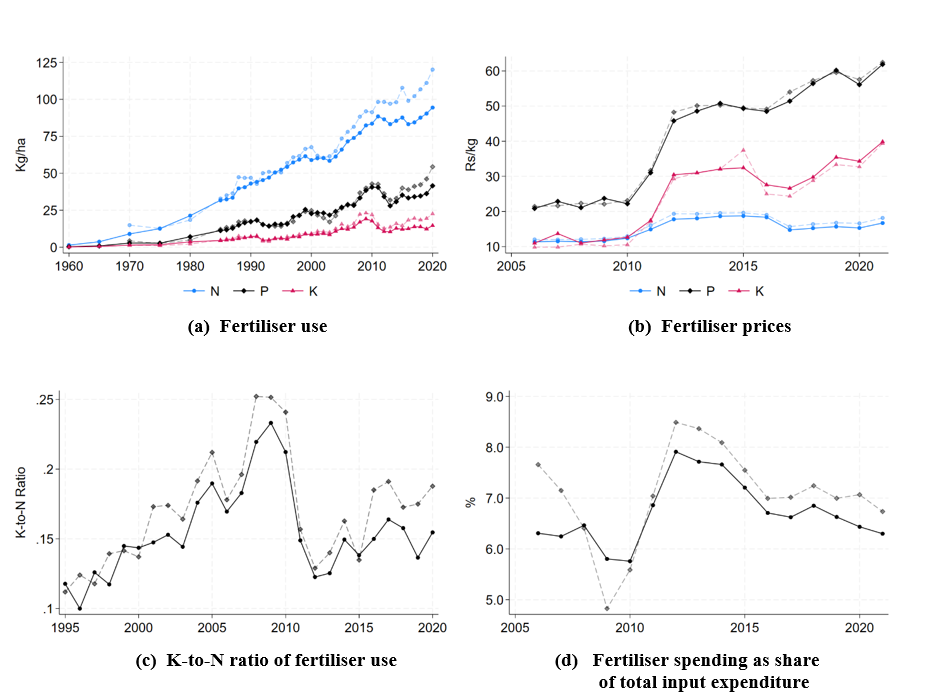

आकृति-1. पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरक की मांग और मूल्य का रुझान

टिप्पणी : सभी आँकड़ों में ठोस रेखाएं राष्ट्रव्यापी औसत दर्शाती हैं, जबकि धराशायी रेखाएं केवल आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत : पैनल (a): भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आईसीआरआईएसएटी-टीसीआई जिला-स्तरीय डेटाबेस (डीएलडी) के आँकड़ों पर आधारित पोषक तत्व प्रकार के अनुसार उर्वरक उपयोग। पैनल (b): खेती लागत सर्वेक्षण (सीसीएस), 2006-2020 के प्रत्येक दौर में सर्वेक्षण की गई खेती इकाइयों में पोषक तत्व (कुल व्यय/लागू मात्रा) के अनुसार औसत उर्वरक मूल्य। पैनल (c): डीएलडी के आँकड़ों पर आधारित पोटेशियम-आधारित और नाइट्रोजन-आधारित उर्वरकों का K-से-N अनुपात। पैनल (d): सीसीएस में सर्वेक्षण की गई खेती इकाइयों में कुल कृषि इनपुट व्यय के एक अंश के रूप में सभी प्रकार के उर्वरकों पर औसत व्यय। सभी मूल्य भारतीय रुपये में हैं।

उर्वरक असंतुलन : पूर्वी भारत से नए साक्ष्य

इन पोषक तत्वों के असंतुलन को ठीक करने से कृषि उत्पादन में वास्तव में कितनी वृद्धि हो सकती है? अपने हालिया शोध (आर्टिएगा और डीनिंगर 2025) में हम पोषक तत्वों के अधिक संतुलित प्रयोग का, जिसे खेत में डाले गए नाइट्रोजन और पोटेशियम के अनुपात से मापा जाता है, कृषि उपज पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच कर रहे हैं।

हमारा अध्ययन आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा के हज़ारों धान उगाने वाले किसानों से प्राप्त विस्तृत आँकड़ों पर आधारित है, जिन्हें दक्षिण एशिया के लिए अनाज प्रणाली पहल (कॉगिंस एवं अन्य 2025) से संबद्ध कई शोध टीमों द्वारा एकत्र किया गया है। सबसे पहले हमारे सामने यह तथ्य दर्ज हुआ कि नाइट्रोजन का प्रयोग पोटेशियम के प्रयोग से लगभग आठ गुना अधिक है। इस क्षेत्र के धान उगाने वाले किसान आमतौर पर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जबकि पोटेशियम केवल लगभग 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही डालते हैं। यह बात सही है कि पोषक तत्वों के प्रयोग की दर का इष्टतम अनुपात फसल और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है, लेकिन इतना बड़ा असंतुलन कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि उर्वरक के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न पोषक तत्वों के पूरक प्रभावों का लाभ उठाना आवश्यक है।

फिर हम यह जाँच करते हैं कि यदि इन असंतुलनों को ठीक कर दिया जाए तो कृषि उत्पादन में कितना सुधार होगा। अनुभवजन्य रूप से, इस तरह के विश्लेषण में मुख्य चुनौती यह होती है कि उर्वरक प्रयोग के विकल्प अन्य कारकों से भी जुड़े हुए होते हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, समृद्ध किसान बेहतर कटाई तकनीकों और अधिक संतुलित उर्वरक अनुपात, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उर्वरक संतुलन और उच्च पैदावार के बीच एक सकारात्मक संबंध देखा जा सकता है। और यह कारणात्मक नहीं भी हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारा अध्ययन भारत की उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला की भौगोलिक विशिष्टताओं का लाभ उठाता है। यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन बड़े पैमाने पर देश भर में फैले अपेक्षाकृत थोड़े संयंत्रों में घरेलू स्तर पर किया जाता है। ये संयंत्र आमतौर पर उन स्थानों पर स्थित हैं जहाँ प्राकृतिक गैस आसानी से उपलब्ध है। इसके विपरीत, पोटेशियम उर्वरक लगभग पूरी तरह से आयातित हैं और बंदरगाहों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली भौगोलिक कठिनाइयों में यह भिन्नता, एक साधनात्मक मूल चर यानी इंस्ट्रुमेंटल वेरिएबल1 के रूप में काम करती है जिसके कारण भारतीय गाँवों में विभिन्न पोषक तत्वों की उपलब्धता, सापेक्ष लागत और प्रयोग की दरों में संभावित रूप से एक बाह्य भिन्नता आती है।

हमने पाया है कि उर्वरक के प्रयोग में पोटैशियम और नाइट्रोजन (K-से-N) के अनुपात को समायोजित करने से धान की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, भले ही किसान अपना कुल उर्वरक व्यय स्थिर रखें। K-से-N अनुपात में एक-मानक-विचलन2 की वृद्धि से पैदावार में 16% की वृद्धि होती है। एक सरल गणना से पता चलता है कि उर्वरक उपयोग और कीमतों के औसत स्तर पर, कुल उर्वरक व्यय बढ़ाए बिना K-से-N अनुपात को दोगुना करने से पैदावार में लगभग 5% की वृद्धि होगी, जो प्रति मौसम प्रति हेक्टेयर लगभग 0.2 टन के बराबर है।

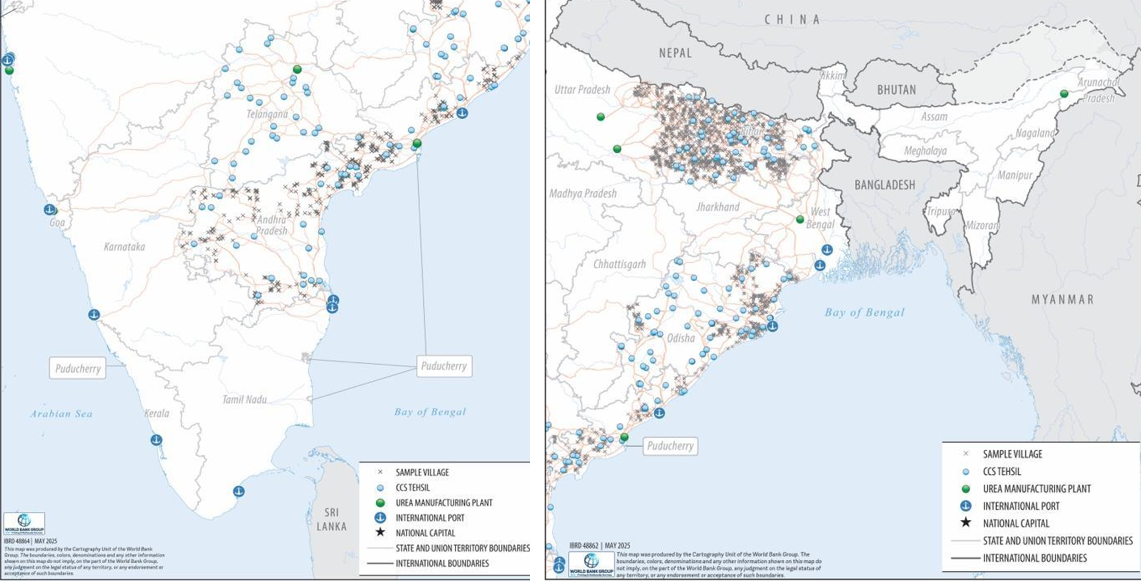

आकृति-2. नमूना गाँवों, यूरिया विनिर्माण संयंत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के बीच न्यूनतम सड़क-यात्रा दूरियाँ

टिप्पणियाँ : सीएसआईएसए-एनयूई डेटासेट (क्रॉस) में प्रत्येक नमूना गाँव और सीसीएस (हल्के नीले रंग के बिंदु) में प्रत्येक नमूना तहसील से निकटतम यूरिया विनिर्माण संयंत्र (हरे बिंदु) और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (गहरे नीले रंग के बिंदु) के बीच किलोमीटर में न्यूनतम सड़क यात्रा दूरी। नारंगी रेखाएँ यूरिया संयंत्र या प्रमुख बंदरगाह तक जाने वाले सबसे छोटे मार्ग को दर्शाती हैं।

किसान उर्वरकों का पुनः संतुलन क्यों नहीं बनाते?

ये परिणाम संकेत देते हैं कि अधिक संतुलित उर्वरक उपयोग प्राप्त करने के प्रयास भारतीय कृषि में उत्पादकता लाभ का महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह प्रश्न भी उठता है कि सुधार के स्पष्ट कृषि संबंधी और आर्थिक लाभों के बावजूद उर्वरक असंतुलन क्यों बना हुआ है? मूल्य विकृतियाँ इसकी सबसे स्पष्ट बाधा बनी हुई हैं, जानकारी का अभाव और जोखिम से बचाव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत में उर्वरक विस्तार ने ऐतिहासिक रूप से नाइट्रोजन के उपयोग पर ज़ोर दिया है। अक्सर इसे उच्च पैदावार के प्राथमिक निर्धारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कई किसान अन्य पोषक तत्वों की पूरक भूमिका से अनभिज्ञ हैं। साथ ही, कृषि आदान की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का आकलन करने में कठिनाइयों से संबंधित बाजार विफलताएं इनपुट बाजारों में "प्रतिकूल चयन" और संभावित रूप से लाभकारी उत्पादों की समग्र रूप से कम मांग का कारण बन सकती हैं।

इस प्रश्न का पता लगाने के लिए हमने ओडिशा राज्य में 5,000 से अधिक किसानों के एक पूरक सर्वेक्षण का सहारा लिया, जो किसानों के उर्वरक उपयोग और मृदा प्रबंधन के सामान्य ज्ञान का परीक्षण करता है। इस ज्ञान परीक्षण पर किसानों के जवाबों के आधार पर, हमारा अध्ययन इस तथ्य के साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि (i) किसानों को फसल विकास में पोटेशियम की भूमिका के बारे में औसतन बहुत सीमित जागरूकता है और (ii) जो किसान पोटेशियम के महत्व के बारे में अधिक ज्ञान प्रदर्शित करते हैं, वे अधिक उपज और राजस्व प्राप्त करते हैं। उर्वरक उपयोग और मृदा स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान अपेक्षाकृत कम है, औसत सही प्रतिक्रिया दर केवल 26% है। इसके अलावा, जब पोटेशियम आधारित उर्वरकों के ज्ञान की बात आती है तो सर्वेक्षण किए गए किसानों में से केवल 45% ही पोटेशियम की आपूर्ति करने वाले उर्वरकों की सही पहचान कर पाते थे। शुद्ध राजस्व में प्रति सीज़न 6,909.2 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। हालांकि ये केवल सहसंबंधी हैं, लेकिन ये संबंध बेहतर उर्वरक उपयोग और परिणामस्वरूप, उच्च उत्पादन स्तर के लिए सामान्य उर्वरक जानकारी के महत्व की ओर संकेत करते हैं। हम जानकारी की कमी के परिणामों को उर्वरक उपयोग में असंतुलन के मुख्य कारणों में से एक होने के सांकेतिक प्रमाण के रूप में लेते हैं।

इसके नीतिगत निहितार्थ क्या हैं

भारतीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि उर्वरक उपयोग की मात्रा बढ़ाकर नहीं, बल्कि इसके संतुलन में सुधार करके प्राप्त कर सकती है। उर्वरक उपयोग की संरचना को सही करने से मृदा क्षरण, भूजल प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इस अर्थ में, पोषक तत्व संतुलन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ तिहरे लाभ प्रदान करती हैं यानी उच्च कृषि उत्पादकता, कम राजकोषीय लागत और बेहतर पर्यावरणीय परिणाम।

नीति निर्माताओं को उर्वरक सब्सिडी की वर्तमान संरचना में बदलाव करने के साथ-साथ, किसानों को अधिक संतुलित उर्वरक पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक अभियानों को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। पोटेशियम और फास्फोरस आधारित उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके, जैसे कि विकेंद्रीकृत गोदामों, बेहतर बंदरगाह संपर्क और समय पर वितरण प्रणालियों के माध्यम से उपलब्धता की बाधाओं को कम किया जा सकता है।

शायद सबसे अधिक लागत-प्रभावी हस्तक्षेप किसान शिक्षा और विस्तार सेवाओं में निहित है। ओडिशा सर्वेक्षण बताता है कि पोटेशियम की भूमिका के बारे में बुनियादी जागरूकता भी पैदावार में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है। केवल उर्वरक उपयोग के बजाय पोषक तत्व संतुलन पर ज़ोर देने के लिए विस्तार सेवाओं को मज़बूत करने से बड़े लाभ मिल सकते हैं। अन्य कृषि संदर्भों में लागू किए गए सफल हस्तक्षेपों के समान ही डिजिटल विस्तार सेवाओं का उपयोग पोषक तत्व प्रबंधन पर व्यावहारिक, स्थानीय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है (कोरल एवं अन्य 2020, हारौ एवं अन्य, इस्लाम और बेग 2021)।

टिप्पणियाँ :

- एक मूल या प्रमुख चर का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह व्याख्यात्मक चर के साथ सह-संबंधित हो, लेकिन रुचि के परिणाम को सीधे प्रभावित न करे। इसलिए, इसका उपयोग व्याख्यात्मक चर और रुचि के परिणाम के बीच कारणात्मक संबंध को मापने के लिए किया जा सकता है।

- मानक विचलन एक माप है जिसका उपयोग मानों के एक समूह के उस समूह के माध्य (औसत) मान से भिन्नता या फैलाव की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय :

जूलियन आर्टिएगा इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के सेक्टर्स एंड नॉलेज के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत अर्थशास्त्र सलाहकार हैं। उनका शोध कृषि भूमि व श्रम बाज़ार, कृषि उत्पादकता, प्रवासन और घरेलू जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने 2024 में यूसी डेविस से कृषि और संसाधन अर्थशास्त्र में अपनी पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। क्लॉस डिनिंगर विकास अनुसंधान समूह की स्थिरता और अवसंरचना टीम में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उनके शोध क्षेत्रों में आय और परिसंपत्ति असमानता तथा गरीबी उन्मूलन एवं विकास से उसका संबंध ; भूमि तक पहुँच, भूमि बाज़ार व भूमि सुधार और घरेलू कल्याण एवं कृषि उत्पादकता पर उनका प्रभाव ; भूमि स्वामित्व और पर्यावरणीय स्थिरता सहित निवेश पर उसका प्रभाव ; और मुख्यतः अफ्रीका, मध्य अमेरिका और पूर्वी एशिया में नीति विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण शामिल हैं। उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में पीएचडी की है।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

11 नवंबर, 2025

11 नवंबर, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.