पिछले एक दशक में भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में सकल निर्गमों यानी इशुएन्सेज़ का मूल्य 150% बढ़ा है। प्रबंधन सलाहकार एवं आर्थिक शोधकर्ता हर्ष वर्धन का तर्क है कि हालांकि बाज़ार बड़ा हो गया है, इसे और गहरा, अधिक कुशल और संतुलित बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। निजी और सार्वजनिक जारीकर्ताओं, दोनों के लिए पूँजी आवंटन का एक तटस्थ मंच होने के बजाय, बाज़ार उन संस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है जिनके पास अंतर्निहित राजकीय गारंटी है।

पिछले दशक में, भारत का बॉन्ड बाज़ार एक विशिष्ट क्षेत्र से चलता हुआ चुपचाप कॉर्पोरेट वित्त के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। वित्त वर्ष 2015 में 44 खरब के सकल निर्गम यानी इशुएन्स से बढ़ता हुआ वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित 112 खरब रुपये तक यह क्षेत्र लगभग 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। लेकिन इस उत्साहजनक वृद्धि के पीछे एक बड़ी जटिल कहानी छिपी हुई है- बाज़ार संकेंद्रण, अंतर्निहित राजकीय सब्सिडी और उभरते राजकोषीय जोखिमों की कहानी।

आज भारत के वृद्धिशील वाणिज्यिक ऋण का लगभग एक-चौथाई हिस्सा बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। यह बदलाव काफी हद तक म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे संस्थागत निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण हुआ है। निवेश के लिए पूंजी अधिशेष के साथ, ये निवेशक घरेलू ऋण बाज़ार के प्रमुख आधार बन गए हैं, जो दीर्घकालिक, उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों की तलाश में रहते हैं।

इतने विस्तार के बावजूद भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार अभी भी काफी हद तक विषम बना हुआ है। ऐसा बॉन्ड जारीकर्ताओं की प्रोफ़ाइल और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता, दोनों के सन्दर्भ में है। 80% से ज़्यादा बॉन्ड मात्रा के हिसाब से 'एए' या उससे ऊपर की रेटिंग वाली संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। यह एक ऐसा संकेंद्रण है जो बाज़ार की अपेक्षाकृत कम ऋण-योग्य देनदारों पर निर्भरता को रेखांकित करता है।1

इस विशिष्ट समूह में, जारीकर्ताओं का एक वर्ग विशेष रूप से बड़ा है। यह है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू)। ये राज्य-नियंत्रित उद्यम, जिनमें बुनियादी ढाँचा उधारदाता और बिजली वित्तपोषण से लेकर रेलवे वित्तपोषण तक के उपक्रम शामिल हैं, बॉन्ड बाज़ार में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विश्लेषण से बाहर रखने के बाद भी, सीपीएसयू ने भारत में कुल जारी बॉन्ड संख्या में लगातार एक-चौथाई से अधिक का योगदान दिया है।

हालांकि ये संस्थाएँ आमतौर पर 'एएए' रेटिंग और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर सुरक्षित वित्तपोषण का दावा करती हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट की अंतर्निहित मजबूती अक्सर इससे कहीं सूक्ष्म कहानी बयाँ करती है। बारीकी से जाँच करने पर पता चलता है कि ये रेटिंग और उनसे जुड़े प्रतिफल लाभ इन संस्थानों की अंतर्निहित क्रेडिट गुणवत्ता की तुलना में उनकी अंतर्निहित संप्रभु (राज्य के) समर्थन का प्रतिबिंब अधिक हैं। रेटिंग एजेंसियाँ भी इस संबंध में स्पष्ट हैं और नियमित रूप से सरकारी स्वामित्व को अपने आकलन के मुख्य आधार के रूप में उद्धृत करती हैं, उस परिस्थिति में भी जब बॉन्ड पर कोई स्पष्ट संप्रभु गारंटी नहीं होती।

यह घटना ऊपरी तौर पर मामूली लगती है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण परिणामों की कारक है। यह केंद्र सरकार के लिए एक अज्ञात राजकोषीय आकस्मिकता पैदा करती है, जोखिम मूल्य निर्धारण को विकृत करती है और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निजी क्षेत्र के उन बॉन्ड जारीकर्ताओं को मैदान से बाहर कर देती है जिनके पास ऐसा अंतर्निहित समर्थन नहीं होता है। जैसे-जैसे भारत अपने पूंजी बाज़ारों को गहरा करने और विकास एवं ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी विकृतियाँ तेज़ी से समस्या पैदा करने वाली साबित हो सकती हैं।

संकेंद्रण से छाया हुआ एक दशक का उत्थान

भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार का दशक भर का विस्तार मध्यस्थता-मुक्ति के वैश्विक रुझानों को दर्शाता है। उधारकर्ता अब केवल बैंक ऋण पर निर्भर रहने के बजाय सीधे पूंजी बाज़ार में निवेश कर रहे हैं। संस्थागत निवेशकों, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों ने स्थिर प्रतिफल और नियामक लचीलेपन के वादे से आकर्षित होकर इस बदलाव को आगे बढ़ाया है।

आकृति - 1. भारत में कॉर्पोरेट बांड जारीकरण (अरब रुपयों में)

फिर भी, जारी करने की मात्रा में वृद्धि दो संरचनात्मक विशेषताओं को छुपाती है। पहला- बाज़ार अत्यधिक उच्च-रेटेड उधारकर्ताओं की ओर झुका हुआ है। पिछले दशक में जारी किए गए 85% से अधिक बॉन्डों की रेटिंग एए या उससे अधिक रही है, जिससे उप-निवेश-श्रेणी और मध्य-स्तरीय कॉर्पोरेट बड़े पैमाने पर पारंपरिक देनदारों पर निर्भर हो गए हैं। दूसरा- सीपीएसयू और कुछ हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जारी करने के परिदृश्य पर हावी हो गए हैं। सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2025 के बीच कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में उनका 45% हिस्सा था और उनकी वार्षिक हिस्सेदारी 38% और 53% के बीच घटती-बढ़ती रही।

संरचनात्मक गतिशीलता को अलग करने के लिए, बैंकों (सार्वजनिक या निजी) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है। अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) और टियर-2 पूंजी बॉन्ड सहित ये उपकरण विशिष्ट नियामक कार्य करते हैं और पारंपरिक कॉर्पोरेट ऋण से सीधे तुलनीय नहीं हैं।

बैंकों को बाहर करने के बाद भी, सीपीएसयू का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से बना हुआ है। उनका जारीकरण लगातार कुल बाज़ार के एक-चौथाई से अधिक होता है और कुछ वर्षों में एक-तिहाई के करीब पहुँच जाता है। यह प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है और यह नीति-प्रासंगिक भी है।

इशुएन्स या बॉन्ड जारी करने की संरचना : लम्बी अवधि, कम प्रतिफल

पिछले पाँच वर्षों में शीर्ष जारीकर्ताओं पर ज़रा सूक्ष्म नज़र डालने से सीपीएसयू और एएए-रेटेड निजी क्षेत्र के लेनदारों के बीच भारी अंतर दिखाई देता है, न केवल उनकी पहचान के सन्दर्भ में, बल्कि बॉन्ड संरचना और मूल्य निर्धारण में भी।

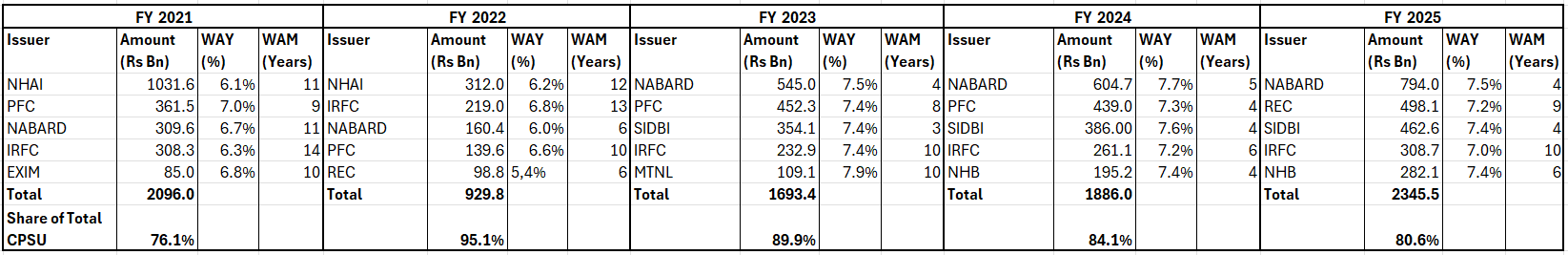

नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और प्राइम डेटाबेस द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से संकलित तालिका-1क और 1ख से पता चलता है कि सीपीएसयू आमतौर पर लम्बी अवधि के बॉन्ड जारी करते हैं, जिनकी भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) आठ वर्ष से अधिक होती है। इसके उलट, एएए-रेटेड निजी जारीकर्ताओं के लिए डब्ल्यूएएम लगभग पाँच वर्ष का है। इसका एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद वित्त वर्ष 2021 था, जब महामारी के दौर में मौद्रिक ढील ने निजी फर्मों को ऐतिहासिक रूप से कम दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था।

तालिका - 1क. शीर्ष पाँच सीपीएसयू बॉन्ड जारीकर्ता, वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक

तालिका - 1ख. निजी क्षेत्र के शीर्ष पाँच एएए रेटेड बॉन्ड जारीकर्ता, वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 तक

स्रोत : एनएसडीएल डेटा का उपयोग करके लेखक की गणना

यह अंतर महत्वपूर्ण है। लम्बी अवधि के बॉन्ड में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जोखिम होता है फिर भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) नियमित रूप से अपने निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम प्रतिफल पर ऐसे फंड जुटा लेते हैं। इसका निहितार्थ स्पष्ट है- निवेशक ऐसे क्रेडिट संवर्द्धन पर विचार कर रहे हैं जो जारीकर्ता के स्वयं की ठोस नींव व प्रदर्शन या स्टैंडअलोन फंडामेंटल में परिलक्षित नहीं होता।

सीपीएसयू मूल्य निर्धारण लाभ का विश्लेषण

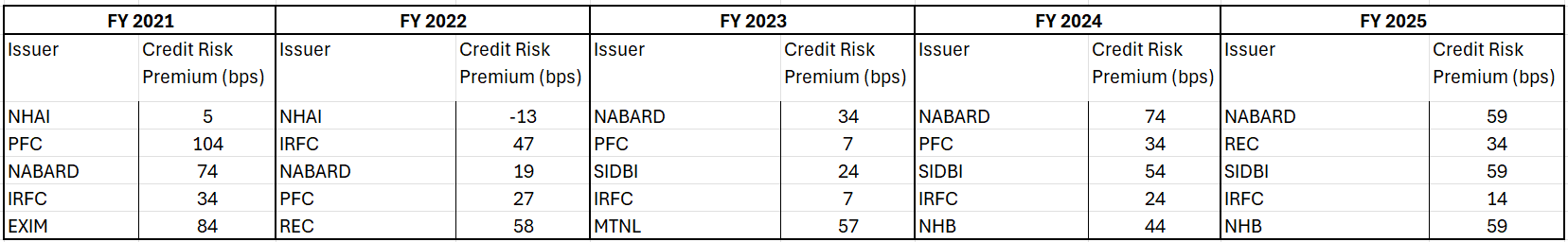

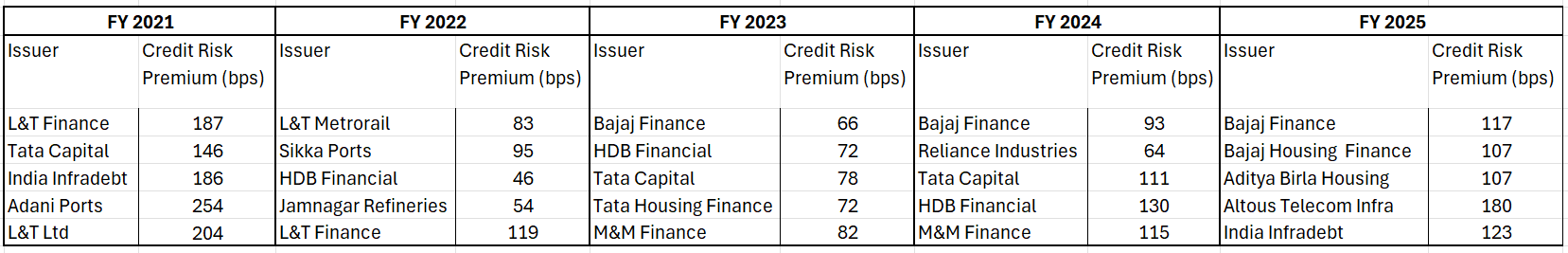

मूल्य निर्धारण की विषमता को समझने के लिए, क्रेडिट जोखिम प्रीमियम की जाँच करना आवश्यक है। क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को एक कॉर्पोरेट बॉन्ड और तुलनीय परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति के बीच प्रतिफल अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूँकि भारत सरकार के बॉन्डों को प्रभावी रूप से जोखिम-मुक्त माना जाता है, इसलिए यह अंतर क्रेडिट जोखिम के बारे में बाज़ार की धारणा को दर्शाता है।

आकृति - 2. भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रतिफल

ब्लूमबर्ग और प्राइम डेटाबेस के आँकड़े दर्शाते हैं कि समान नाममात्र एएए रेटिंग के बावजूद, सीपीएसयू उपक्रमों को निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में लगातार कम क्रेडिट स्प्रेड का लाभ मिलता है। विभिन्न परिपक्वताओं में प्रतिफल लाभ 50 आधार अंकों से लेकर 135 आधार अंकों तक होता है।2 बॉन्ड बाज़ार के सन्दर्भ में ऐसे अंतर नगण्य नहीं हैं। बड़े निर्गमों के लिए वार्षिक ब्याज़ व्यय में बचत सैकड़ों करोड़ रुपये तक की हो सकती है।

तालिका - 2क. शीर्ष पाँच सीपीएसयू बॉन्ड जारीकर्ताओं का मिलान- परिपक्वता जोखिम-मुक्त दर (भारत सरकार प्रतिभूति प्रतिफल) पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियम

तालिका - 2ख. निजी क्षेत्र के शीर्ष पाँच एएए बॉन्ड जारीकर्ताओं का मिलान- परिपक्वता जोखिम-मुक्त दर (भारत सरकार प्रतिभूति प्रतिफल) पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियम

स्रोत : एनएसडीएल, प्राइम डेटाबेस, ब्लूमबर्ग से डेटा का उपयोग करके लेखक की गणना।

यह लाभ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिए गए तर्कों के साथ तुलना करने पर और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड (एनएबीएआरडी), भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) और विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) जैसी संस्थाओं पर क्रिसिल की रिपोर्टें बार-बार 'एएए' रेटिंग के आधार के रूप में सरकारी स्वामित्व और रणनीतिक महत्व का हवाला देती हैं।

ज़रा नाबार्ड पर क्रिसिल की 2024 की रेटिंग रिपोर्ट के निम्नलिखित अंश पर विचार करें :

“भारत के कृषि क्षेत्र में नाबार्ड की प्रमुख सार्वजनिक नीति भूमिका को देखते हुए यह रेटिंग भारत सरकार से निरंतर मज़बूत समर्थन की उम्मीद को दर्शाती है। रेटिंग में नाबार्ड के मज़बूत पूंजीकरण, मज़बूत परिसंपत्ति संरक्षण तंत्र और पर्याप्त संसाधन प्रोफ़ाइल को भी शामिल किया गया है।”

इसी तरह की भाषा विभिन्न वर्षों और रिपोर्टों में बार-बार दोहराई जाती है। परिसंपत्ति गुणवत्ता और राजस्व संकेंद्रण में स्वीकृत कमज़ोरियों के बावजूद आईआरएफसी का क्रेडिट मूल्याँकन भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा के रूप में उसकी भूमिका पर निर्भर करता है और पीएफसी की रेटिंग भारत के बिजली क्षेत्र को वित्तपोषित करने में उसकी भूमिका को दर्शाती है।

यह पैटर्न बताता है कि 'एएए' रेटिंग वित्तीय मज़बूती का समर्थन कम और सरकारी जुड़ाव का एक प्रतिनिधि ज़्यादा है। वास्तव में अगर इन कंपनियों की रेटिंग अलग से की जाती और उनके सर पर संप्रभुता का प्रभामंडल नहीं होता तो कई कंपनियों को निवेश-श्रेणी का दर्जा हासिल करने में भी मुश्किल होती।

अंतर्निहित सब्सिडी की लागत

इसके निहितार्थ केवल अकादमिक रूचि के नहीं हैं। अकेले वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 57 खरब रुपये मूल्य के बॉन्ड जारी किए। 50 आधार अंकों का रूढ़िवादी प्रतिफल लाभ मानते हुए भी, इसका अर्थ है 28 अरब रुपये की वार्षिक ब्याज़ बचत। आठ वर्षों की औसत परिपक्वता अवधि में एक वर्ष के निर्गम पर प्रभावी ब्याज़ सब्सिडी 228 अरब रुपये होती है।

हालांकि यह सब्सिडी न तो बजट में शामिल है और न ही मान्यता प्राप्त है, यह सरकार के लिए एक वास्तविक आकस्मिक दायित्व का गठन अवश्य करती है। इनमें से किसी भी साधन में स्पष्ट संप्रभु गारंटी नहीं है। फिर भी, बाज़ार ऐसे व्यवहार करता है मानो ‘बेलआउट’ सुनिश्चित हो। इस तरह प्रभावी रूप से ऋण जोखिम निवेशकों से करदाताओं पर स्थानांतरित हो जाता है।

ऐसी अंतर्निहित गारंटियाँ लागत-रहित नहीं होतीं। ये नैतिक जोखिम (परिणामों से सुरक्षित होने पर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति) पैदा करती हैं, ऋण आवंटन को विकृत करती हैं और एक प्रतिस्पर्धी तथा विविधतापूर्ण बॉन्ड बाज़ार के विकास को रोकती हैं। विशेष रूप से, ये निजी क्षेत्र के लेनदारों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिन्हें तरजीही मूल्य निर्धारण का लाभ उठाने वाली सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध पूँजी के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।

बॉन्ड की भरमार और बाजार की अकुशलता

बड़े पैमाने पर सीपीएसयू द्वारा बॉन्ड जारी किए जाने और उनकी मूल्य निर्धारण क्षमता के व्यापक प्रभाव होते हैं। संस्थागत निवेशक, विशेष रूप से पेंशन फंड और बीमा कंपनियाँ, लम्बी अवधि, उच्च रेटिंग और सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में अधिक प्रतिफल के संयोजन के कारण, इन बॉन्डों में अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

इससे निजी क्षेत्र के जारीकर्ता, विशेष रूप से वे जिनके पास बड़ी बैलेंस शीट या सरकारी संबंध नहीं हैं, इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इससे मध्यम-स्तरीय या बिना रेटिंग वाली कंपनियों का निवेशक आधार भी सीमित हो जाता है। उन्हें अक्सर उच्च लागत और कम अवधि के लिए बैंक ऋण या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

समय के साथ, यह विभाजन बाज़ार की दक्षता को कमज़ोर करता है। बॉन्ड बाज़ार, पूंजी आवंटन के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में काम करने के बजाय, उन संस्थाओं के पक्ष में झुक जाता है जिनके पास अंतर्निहित सरकारी गारंटी होती है। इसका अंतिम परिणाम एक कम गतिशील कॉर्पोरेट ऋण पारिस्थितिकी तंत्र और उन कंपनियों के लिए पूंजी तक कम पहुँच का रूप लेता है जो नवाचार और रोज़गार को बढ़ावा दे सकती हैं।

सुधार का मार्ग

इन विकृतियों को दूर करने के लिए, कई नीतिगत हस्तक्षेपों पर विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, रेटिंग एजेंसियों को सरकारी उद्यमों के लिए एक स्टैंडअलोन और एक समर्थन-समायोजित रेटिंग, दोनों का खुलासा करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह दोहरी रेटिंग पद्धति, जो विकसित बाज़ारों में आम है, निवेशकों को अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगी और मूल्य निर्धारण सटीकता में सुधार करेगी।

दूसरा, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की प्रकृति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि संकट की स्थिति में समर्थन प्रदान किया जाना है, तो एक स्पष्ट गारंटी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि ऐसा समर्थन तय नहीं है तो बाज़ार की अपेक्षाओं को पुनः संतुलित करने में मदद के लिए इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाना चाहिए।

तीसरा, नियामक निजी क्षेत्र के जारीकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और हरित वित्त में, ऋण वृद्धि तंत्र शुरू कर सकते हैं। आंशिक गारंटी या प्रथम-हानि पूँजी बफ़र जैसे उपकरण प्रतिस्पर्धा के मैदान को बराबर करने में मदद कर सकते हैं। ये अधिक विविध देनदारों को प्रतिस्पर्धी शर्तों पर लम्बी अवधि के ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।

अंत में, बड़े संस्थागत निवेशकों, विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को जो पर्याप्त सार्वजनिक सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से परे विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यापक जोखिम फैलाव को बढ़ावा देने के लिए विनियामक प्रोत्साहन या पोर्टफोलियो बेंचमार्क का प्रयोग किया जा सकता है।

अधिक संतुलित बॉन्ड बाज़ार की ओर

चूँकि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है, इसलिए एक गहन, कुशल और संतुलित ऋण बाज़ार की आवश्यकता इससे पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। जलवायु कार्रवाई, बुनियादी ढाँचे और नवाचार के लिए पूँजी जुटाने के लिए न केवल मात्रा बल्कि गुणवत्ता की भी आवश्यकता होगी- ऐसी पूँजी जो उसके सबसे उत्पादक उपयोग के लिए प्रवाहित हो, न कि सिर्फ उसके सबसे सुरक्षित आश्रय की ओर रुख करे।

भारत के बॉन्ड बाज़ार की वर्तमान संरचना, जिसमें अंतर्निहित सब्सिडी और संकेन्द्रण जोखिम शामिल हैं, इस महत्वाकांक्षा के लिए एक गम्भीर बाधा है। इन मुद्दों से निपटने के लिए नियामक साहस, नीतिगत स्पष्टता और राज्य समर्थन के बारे में लम्बे समय से चली आ रही धारणाओं का सामना करने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

बॉन्ड बाज़ार, अपने स्वरूप में, विश्वास और अनुशासन का प्रतिबिंब है। इन दोनों को बनाए रखने के लिए, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जोखिम का सही मूल्याँकन हो, समर्थन पारदर्शी हो और खेल का मैदान एक बराबर हो- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी जारीकर्ताओं, दोनों के लिए।

लेखक उत्कृष्ट डेटा और शोध सहायता के लिए मोनालिसा पाओली का धन्यवाद करते हैं।

इस पोस्ट में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखक के अपने हैं और आई 4 आई संपादकीय बोर्ड के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

टिप्पणियाँ :

- रेटिंग फर्म किसी बॉन्ड की डिफ़ॉल्ट संभावना की पहचान करने के लिए अलग-अलग पदनामों का उपयोग करती हैं- "एएए" और "एए" (उच्च क्रेडिट गुणवत्ता या कम डिफ़ॉल्ट संभावना) और "ए" और "बीबीबी" (मध्यम क्रेडिट गुणवत्ता) को निवेश ग्रेड माना जाता है, जबकि इनसे नीचे की क्रेडिट रेटिंग को कम क्रेडिट गुणवत्ता (या उच्च डिफ़ॉल्ट संभावना) माना जाता है।

- एक आधार बिंदु एक प्रतिशत का 1/100वाँ हिस्सा होता है और इसका उपयोग आमतौर पर ब्याज़ दरों में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए किया जाता है।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय : डॉ हर्ष वर्धन मुम्बई में मुकीम एक प्रबंधन सलाहकार और शोधकर्ता हैं।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

22 जुलाई, 2025

22 जुलाई, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.