हालांकि पिछले लगभग 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिर वृद्धि देखी गई है, लेकिन रोज़गार में वृद्धि गति नहीं पकड़ पाई है और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन में बड़ी चुनौतियाँ बरकरार हैं। इस लेख में गुलाटी, महाजन और शर्मा ने देश में रोज़गार की वर्तमान परिस्थिति से संबंधित छह जानकारियों- विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित रोज़गार सृजन, स्थिर वास्तविक मज़दूरी और कम श्रमिक उत्पादकता, शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी की उच्च दर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, श्रम-बल में महिलाओं की सीमित भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों में असमानताओं को रेखांकित किया है।

पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है और प्रति-व्यक्ति आय लगभग 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। लेकिन इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे रोज़गार से जुड़ी एक और गम्भीर कहानी छिपी है। रोज़गार वृद्धि की गति काफ़ी पीछे रह गई है, जो केवल 1.6% प्रति वर्ष है। आधिकारिक अनुमानों से पता चलता है कि बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक औसतन सालाना 80 लाख ग़ैर-कृषि रोज़गार सृजित करने होंगे।

कार्यबल भागीदारी में वर्ष 2017 से आधिकारिक 10.5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के हालिया सुधारों के बावजूद, अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हम इस लेख में, आज भारत में नौकरियों और रोज़गार के रुझानों के बारे में छह प्रमुख जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं (गुलाटी, महाजन और शर्मा 2025)।

विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार सृजन संतुलित नहीं रहा है

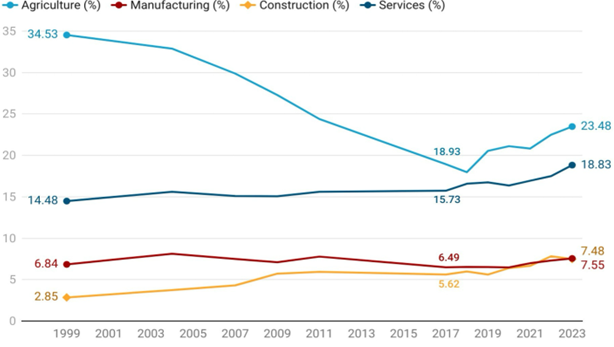

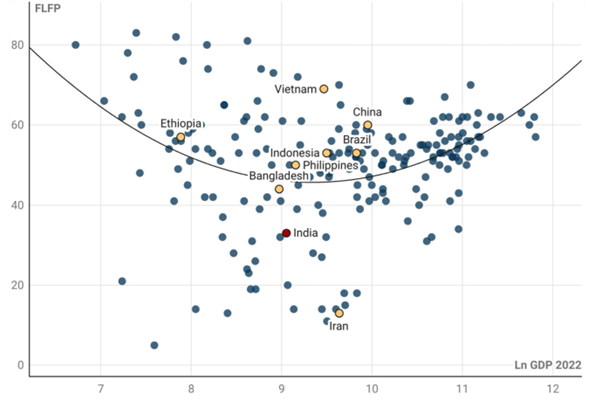

हाल के वर्षों में कार्यबल भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसकी दरें अलग-अलग रही हैं (आकृति-1)। पिछले कुछ दशकों के ये रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया की विशिष्ट विशेषताओं को उभारते हैं।

आकृति-1. क्षेत्रवार कार्यबल में भागीदारी

टिप्पणियाँ : (i) कृषि क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र में विनिर्माण, खनन, अपशिष्ट और ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड़ शामिल हैं। निर्माण क्षेत्र में खनन, बिजली, गैस और जल शामिल हैं। (ii) प्रत्येक क्षेत्र का हिस्सा उस वर्ष की कुल जनसंख्या पर आधारित है।

स्रोत : रोज़गार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण- 2017-18 तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (ईयूएस-एनएसएस) और उसके बाद आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) (साप्ताहिक स्थिति, आयु 15-59)। यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो अन्य आँकड़ों का स्रोत भी वही हैं।

1980 के दशक के उत्तरार्ध से जैसे-जैसे भारत में संरचनात्मक परिवर्तन होते गए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1980-81 में 36% था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 16% हो गया। इसी अवधि में, सेवाओं का हिस्सा 38% से बढ़कर 50% हो गया। विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 13-17% (2010 से कुछ गिरावट के साथ) के बीच बना हुआ है, जबकि निर्माण क्षेत्र का हिस्सा 18% और 21% के बीच स्थिर रहा है। इस प्रकार, आर्थिक विकास काफी हद तक सेवा क्षेत्र पर आधारित रहा है।

हालांकि रोज़गार में क्षेत्रीय हिस्सेदारी के सन्दर्भ में, वर्ष 2023-24 में, कृषि क्षेत्र लगभग 40% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता रहेगा। कार्यबल का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र (32%) में है, जिसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र क्रमशः 13% और 14% हैं (आकृति-2)। इसलिए, हालांकि सेवा क्षेत्र ने रोज़गार सृजित तो किए लेकिन उनका आकार जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान के बराबर नहीं रहा है।

आकृति-2. विकास और रोज़गार में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

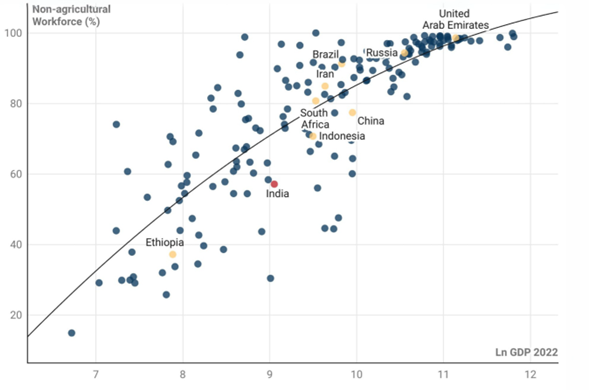

अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से पता चलता है कि भारत में ग़ैर-कृषि कार्यबल समान प्रति-व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों की तुलना में अभी भी कम है (आकृति-3)। विनिर्माण क्षेत्र में ठहराव1 और केवल कुछ ही सेवाओं में वृद्धि के कारण ग़ैर-कृषि रोज़गार सृजन की गति धीमी रही है और श्रम उत्पादकता में कमी आई है, क्योंकि कृषि संबंधी नौकरियाँ ग़ैर-कृषि संबंधी नौकरियों की तुलना में कम उत्पादक होती हैं। संक्षेप में, भागीदारी में सुधार तो हुआ है लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में असमानता बनी हुई है।

आकृति-3. भारत बनाम अन्य देशों में ग़ैर-कृषि कार्यबल और प्रति-व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2022)

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2022) के आँकड़े (अमेरिकी डॉलर में) वर्ष 2021 के स्थिर मूल्यों (क्रय शक्ति समता के आधार पर) में हैं।

स्रोत : विश्व बैंक

वास्तविक मज़दूरी स्थिर है और श्रम उत्पादकता में वृद्धि धीमी है

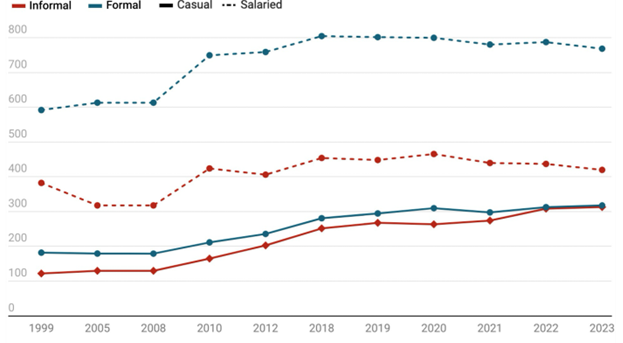

हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि वास्तविक मज़दूरी में वृद्धि के रूप में परिवर्तित नहीं हुई है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच, वास्तविक जीडीपी में 7% की वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक मज़दूरी में औसतन लगभग 3% की गिरावट आई है।2 जैसा कि नीचे आकृति-4 में देखा जा सकता है, नौकरियों की विभिन्न श्रेणियों में मज़दूरी में काफी भिन्नता है- वेतनभोगी श्रमिकों की औसत कमाई अस्थाई श्रमिकों की तुलना में दोगुनी है और औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की तुलना में दोगुना भुगतान किया जाता है।

आकृति-4. श्रमिक और उद्यम के प्रकार के अनुसार वास्तविक दैनिक मज़दूरी (रुपये में)

टिप्पणियाँ : (i) आधार वर्ष 2017 है। (ii) नाममात्र मज़दूरी को वास्तविक मज़दूरी में बदलने के लिए, शहरी आँकड़ों के सन्दर्भ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) यूएनएमई (शहरी ग़ैर-मैनुअल कर्मचारी) और ग्रामीण आँकड़ों के सन्दर्भ में सीपीआई आरएल (ग्रामीण मज़दूर) का उपयोग किया गया है। (iii) चूंकि सीपीआई यूएनएमई 2023-24 के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस आकृति में दिया गया नवीनतम वर्ष 2022-23 है। (iv) औपचारिक क्षेत्र में 10 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्यम शामिल हैं।

हालांकि उच्च वेतन और उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में वेतन वृद्धि कम रही है। 2017-2023 के दौरान, औपचारिक (-4.5%) और अनौपचारिक (-7.5%), दोनों क्षेत्रों में वेतनभोगी श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी कुल मिलाकर (-1.6%) की गिरावट आई।3 यह अस्थाई श्रमिकों के बिल्कुल विपरीत है, जिनकी वास्तविक दैनिक मज़दूरी में इन छह वर्ष की अवधि में 23.2% की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले अस्थाई श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, जहाँ अस्थाई श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी 24.4% बढ़ी है, जबकि औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी में 13.1% की वृद्धि हुई है। इससे यह संकेत मिल सकता है कि श्रमिकों की सापेक्षिक माँग वेतनभोगी श्रमिकों की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हुई है, लेकिन श्रम उत्पादकता और वेतन वृद्धि में उतनी वृद्धि नहीं हुई है।

औपचारिक क्षेत्र में मज़दूरी में स्थिरता यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में उच्च उत्पादकता वाली नौकरियाँ सृजित करने में बड़ी बाधाएँ हैं। इसका भारत में औसत श्रम उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो 10.7 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा श्रम लागत के साथ, दुनिया में सबसे कम लागतों में से एक है। 98% भारतीय फर्मों में 10 से कम कर्मचारी हैं। फिर भी वे 75% ग़ैर-कृषि कार्यबल को रोज़गार देते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमारे ग़ैर-कृषि कार्यबल का अधिकांश हिस्सा अपेक्षाकृत कम उत्पादक नौकरियों में फंसा हुआ है। कार्यबल को कम उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में बदलने की दिशा में, निजी निवेश को बढ़ावा देकर, व्यापार करने में आसानी बढ़ाकर और बुनियादी ढाँचे में सुधार करके औपचारिक क्षेत्र के विकास की बाधाओं को कम किया जाना महत्वपूर्ण है।

भारत के शिक्षित युवाओं में लाभकारी रोज़गार के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है

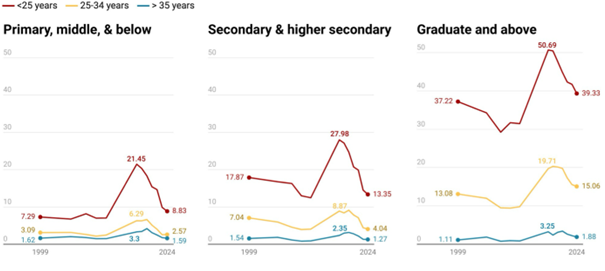

भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, दर्शाता है कि दो में से एक कॉलेज स्नातक के पास उच्च योग्यता या विशिष्ट कौशल नहीं होते और इस कारण से वे अपनी शैक्षिक योग्यता के स्तर से नीचे के पदों में कार्यरत होते हैं। अल्प-रोज़गार के अलावा, योग्यता-आधारित आकांक्षाओं और कौशल-आधारित नौकरी बाज़ार की वास्तविकताओं के बीच का असंतुलन उच्च शिक्षित युवाओं में सीधे बेरोज़गारी के रूप में सामने आता है। कम से कम स्नातक की डिग्री वाले 15-24 वर्ष के दो-पांचवें युवा बेरोज़गार हैं (आकृति-5), जबकि पिछले छह वर्षों में समग्र बेरोज़गारी दर में 5-10 प्रतिशत अंकों की कमी आई है। 25 वर्ष से कम और 25-34 वर्ष की आयु वर्गों में, केवल माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त लोगों की तुलना में स्नातक डिग्री वाले लोगों में बेरोज़गारी क्रमशः 26 प्रतिशत अंक और 11 प्रतिशत अंक (लगभग तीन से चार गुना का अंतर) अधिक है।

आकृति-5. बेरोज़गारी दर (%), आयु वर्ग और शिक्षा स्तर के अनुसार, वर्ष 2023-24

उच्च-गुणवत्ता वाले, उद्योग-समन्वित कौशल कार्यक्रमों और प्रशिक्षुता की उपलब्धता का विस्तार करने की सख़्त ज़रूरत है। इसके अलावा, किसी भी कौशल कार्यक्रम की प्रभावशीलता बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर निर्भर करती है, जो स्कूल के दौरान हासिल किए जाते हैं। इसलिए, भारत की कौशल समस्या से निपटने के लिए प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत ज़रूरी है।

साथ ही, श्रम बाज़ार में कौशल की आपूर्ति और उन कौशलों की माँग के बीच तालमेल बिठाने में भी कमियाँ हैं। नौकरियों के लिए सोशल नेटवर्क पर निर्भरता पर्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से सूचना-साझाकरण कम हो जाता है और मिलान की गुणवत्ता कम हो जाती है (चिपलुनकर, केली और लेन 2024)। जॉब पोर्टल मिलान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर नौकरी चाहने वालों की आकांक्षाओं और अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियों में अंतर है, तो नौकरी ढूँढ़ने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाना पर्याप्त नहीं है। अगर कोई नौकरी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो नौकरी चाहने वाले उसे लेने या जारी रखने के प्रति कम इच्छुक हो सकते हैं (चक्रवर्ती एवं अन्य 2021)।

अधिकांश कार्यबल में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है

आय और रोज़गार में ग़ैर-कृषि क्षेत्र का बढ़ता योगदान आमतौर पर संरचनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया की एक विशेषता है। यह वास्तव में तभी सफल होता है जब रोज़गार का औपचारिकीकरण भी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि औपचारिक नौकरियाँ आमतौर पर अनौपचारिक नौकरियों की तुलना में अधिक उत्पादक होती हैं।

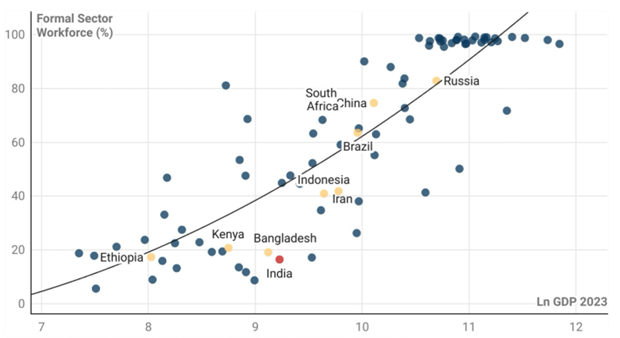

वर्ष 1999-2000 और 2018-19 के बीच, ग़ैर-कृषि रोज़गार का हिस्सा 21 प्रतिशत अंक बढ़ा, लेकिन वेतनभोगी श्रमिकों (औपचारिक कार्य के प्रतिनिधि) का हिस्सा केवल 11 प्रतिशत अंक बढ़ा। औपचारिक नौकरियों में कार्यरत कार्यबल का हिस्सा भी भारत में समान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (आकृति-6) वाले अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। हाल ही में, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक, वेतनभोगी कार्यों में लगे कार्यबल का प्रतिशत 30.3% से घटकर 27.7% हो गया।

आकृति-6. औपचारिक कार्यबल और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी समायोजित), 2023

स्रोत : अनौपचारिक आँकड़े कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटासेट से प्राप्त किए गए हैं। (i) वैश्विक अनुमान आईएलओ-स्टैट (आईएलओएसटीएटी) डेटाबेस पर आधारित हैं, जिसमें अनौपचारिक रोज़गार की वर्तमान आईएलओ परिभाषा का उपयोग किया है। (ii) भारत के सन्दर्भ में, आँकड़े संबंधित एनएसएस और पीएलएफएस डेटासेट से लिए गए हैं। (iii) चीन के आँकड़े पार्क एवं अन्य (2013) से लिए गए हैं। (iv) दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया के आँकड़े विश्व बैंक के मानव पूँजी डेटा पोर्टल से लिए गए हैं। (v) इंडोनेशिया संबंधी जानकारी बीपीएस-स्टेटिस्टिक्स इंडोनेशिया से प्राप्त की गई है। (vi) ईरान के सन्दर्भ में, आँकड़े केलिशोमी और निस्टिको (2024) से लिए गए हैं।

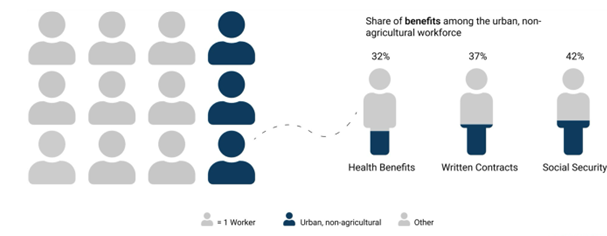

औपचारिक नौकरियों का एक और संकेतक सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता है। शहरी, ग़ैर-कृषि कार्यबल (जो कुल कार्यबल का 26.4% है) में भी, वर्ष 2023-24 में केवल 37.2% के पास लिखित अनुबंध थे, 32% को स्वास्थ्य लाभ मिलते थे, और 42% को सामाजिक सुरक्षा थी।4 इसलिए, देश का अधिकांश कार्यबल अनिश्चित परिस्थितियों में काम करता है, जिसमें कम आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव शामिल है।

आकृति-7. लिखित अनुबंध, स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा वाले कार्यबल का अनुपात

गिग इकॉनमी के उदय से कार्यबल में अनौपचारिकता और बढ़ सकती है। इन प्लेटफॉर्मों ने अनुकूल तरीके से और पारंपरिक रोज़गार ढाँचों से हटकर काम करने के नए अवसर पैदा किए हैं, जो देखभाल की ज़िम्मेदारियों वाली महिलाओं जैसे श्रमिकों के लिए अमूल्य हो सकते हैं। हालांकि गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के अभाव के प्रति अधिक संवेदनशील भी होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है और इस संबंध में एक उल्लेखनीय कदम है।

महिला श्रम-बल में भागीदारी हालांकि बढ़ रही है, फिर भी कम बनी हुई है

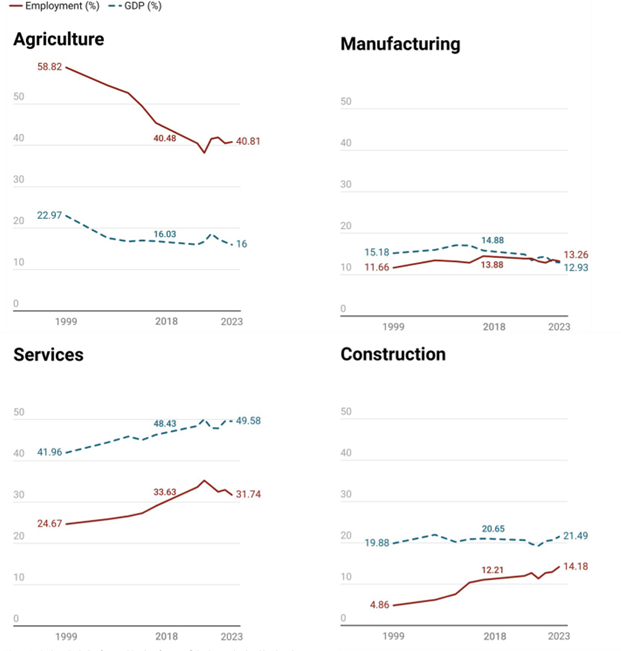

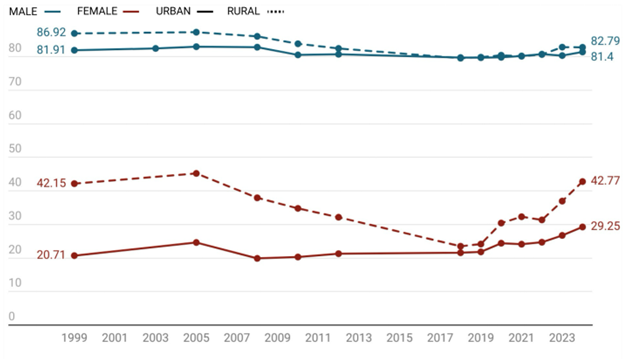

वर्ष 2023-24 में, शहरी महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी की दर 29.3% और ग्रामीण महिलाओं में यह दर 42.8% रही, जबकि पुरुषों के सन्दर्भ में यह दर क्रमशः 82.8% और 81.4% थी। 34% की यह राष्ट्रीय औसत महिला श्रम-बल भागीदारी (एफएलएफपी) दर पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाती है। हालांकि भारत अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों जैसे बांग्लादेश (37%), फिलीपींस (47.2%) और वियतनाम (68.5%) से काफी पीछे है (आकृति-8)।

आकृति-8. विभिन्न देशों में महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2022) के आँकड़े (अमेरिकी डॉलर में) वर्ष 2021 के स्थिर मूल्यों (क्रय शक्ति समता के आधार पर) में हैं।

स्रोत : विश्व बैंक

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, भारत की एफएलएफपी में वर्ष 2004-05 और वर्ष 2017-18 के बीच गिरावट आई, जबकि पिछले लगभग पाँच वर्षों में इस प्रवृत्ति में उलटफेर हुआ है। ग्रामीण महिलाओं ने हमेशा शहरी महिलाओं की तुलना में श्रम बाज़ार में अधिक भागीदारी की है और यही वह समूह है जिसने वर्ष 2018 से श्रम-बल में भागीदारी बढ़ाई है। हालांकि यह वृद्धि आंशिक रूप से अवैतनिक, कम उत्पादकता वाले काम के कारण है (देशपांडे 2025)।

आकृति-9. लिंग और क्षेत्र के अनुसार भारत की श्रम बल भागीदारी दरें

अधिकांश अध्ययनों में आपूर्ति और माँग, दोनों पक्षों पर एफएलएफपी की बाधाओं के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बाधा सामाजिक मानदंड है (जयचंद्रन 2021), जो घर, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अलग-अलग तरीकों से सामने आती है, जिसके चलते महिलाओं के काम के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनती हैं। परिवारों में, पुरुष-समर्थक पूर्वाग्रह से लड़कियों के मानव पूँजी विकास में निवेश सीमित हो जाता है और उनके पास संपत्ति होने की संभावना कम हो जाती है। विवाह बाज़ार द्वारा कामकाजी महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबन्ध से यह और भी बढ़ जाता है (अफरीदी एवं अन्य 2025)। इसके अलावा, महिलाएं घरेलू और देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों का बोझ असमान रूप से उठाती हैं (सरखेल और मुखर्जी 2020), जिसके कारण उन्हें वेतनभोगी काम करने के लिए समय भी नहीं मिलता है। महिलाओं को घर के बाहर आवागमन पर प्रतिबंधों और सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा की उच्च दर वाले ज़िलों में एफएलएफपी की दर कम होती है (चक्रवर्ती और लोहावाला 2021)। और इस प्रकार, कई महिलाएं ऐसे कौशल हासिल कर लेती हैं जो बाज़ार की माँग के अनुरूप नहीं होते।

कार्यस्थल में मांग पक्ष की बात करें तो, महिलाओं को अक्सर उनको सौंपे गए कार्य के प्रकार और करियर में प्रगति के अवसरों के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आय में लैंगिक असमानता पैदा होती है (कुंदूरी, गुप्ता और कुमार 2019)। यहाँ तक कि जब महिलाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जैसे सार्वजनिक प्रशिक्षण और नौकरी कार्यक्रमों में दाखिला लेती हैं, तब भी उन्हें पुरुषों की तुलना में नौकरी के प्रस्ताव मिलने की संभावना कम होती है और उनके द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना भी कम होती है (मूर और प्रिलमन 2019)। जहाँ पहली स्थिति भेदभाव का संकेत देती है, वहीं दूसरी स्थिति परिवार के सदस्यों से सहयोग की कमी और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण होती है। अधिक व्यापक रूप से, गुणवत्तापूर्ण नौकरी के अवसरों की कमी ने ग़ैर-कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में वृद्धि को बाधित किया है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में निर्यात-संचालित कपड़ा क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी गई (रहमान और इस्लाम 2013), साथ ही एफएलएफपी में भी वृद्धि देखी गई, जबकि भारत ऐसा करने में विफल रहा है। सामान्यतः भारतीय फर्मों के छोटे आकार के चलते महिलाओं के प्रवेश के लिए रोज़गार की स्थितियों प्रतिकूल बन जाती हैं (चक्रवर्ती और महाजन 2025)। अंततः देश में केवल 13% उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। महिला उद्यमिता दरों में वृद्धि समग्र रूप से एफएलएफपी को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है क्योंकि यह प्रचलित है कि महिलाएं अधिक महिलाओं को काम पर रखती हैं (चिपलुनकर और गोल्डबर्ग 2024)।

रोज़गार में क्षेत्रीय असमानताएँ मौजूद हैं

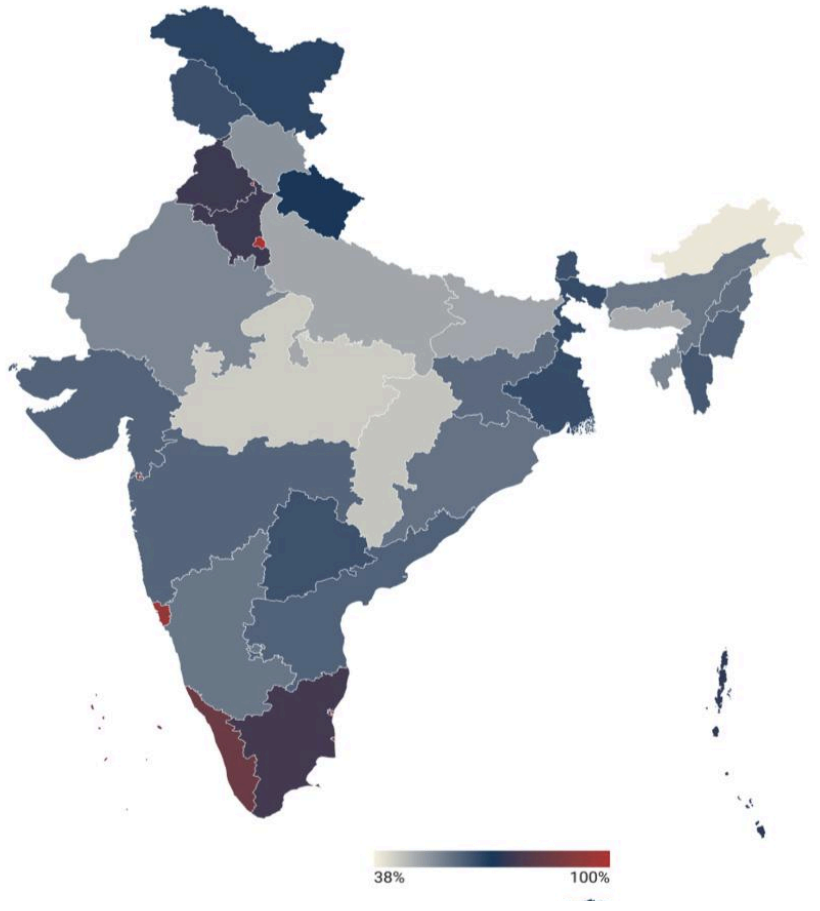

भारतीय राज्यों में संरचनात्मक परिवर्तन की दरों में उल्लेखनीय भिन्नता है। जहाँ गोवा और केरल जैसे राज्यों में ग़ैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक अर्थात क्रमशः 94% और 84% है, वहीं मध्य प्रदेश में यह आँकड़ा 44% और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 50% है। क्षेत्रीय औसत के सन्दर्भ में, पश्चिम (72%) सबसे आगे है, उसके बाद दक्षिण (68%) और उत्तर (63%) का स्थान है, जबकि पूर्वी (58%), पूर्वोत्तर (56%) और मध्य (44%) के राज्य पीछे हैं।

आकृति-10. राज्यों में ग़ैर-कृषि कार्यबल का हिस्सा

जब विकास देश के कुछ खास हिस्सों में केंद्रित हो, तो प्रवासन श्रमिकों को कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच और विकास उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। यह धन-प्रेषण के बढ़ते प्रवाह के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे सकता है, साथ ही प्रवासी श्रमिकों को कौशल भी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार, प्रवासन में आने वाली बाधाओं को कम करनेवाली, प्रवासी अधिकारों की रक्षा करनेवाली, और धन-प्रेषण को उत्पादक निवेशों में लगाने में सहायक सुनियोजित नीतियाँ इन लाभों को अधिकतम कर सकती हैं और इनसे समय के साथ क्षेत्रीय विकास को पुनः संतुलित करने में मदद मिल सकती है। आंतरिक प्रवासन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसांख्यिकीय परिवर्तन में असंतुलन को भी दूर कर सकता है, जहाँ दक्षिण की आबादी में तेज़ी से वृद्ध हो रही है।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए केवल प्रवासन को सक्षम बनाने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। उच्च-विकासशील शहरी केंद्रों में प्रवासन जहाँ अवसर प्रदान कर सकता है, वहीं यह भीड़भाड़ और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियाँ भी लेकर आता है। इसलिए, कम विकसित क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

आगे की राह : प्रमुख नीतिगत प्रश्न

भारत में रोज़गार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तीन मोर्चों पर एक साथ प्रगति की आवश्यकता होगी- सहभागिता, उत्पादकता और सुरक्षा, यह सुनिश्चित करना कि अधिक लोग बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ अधिक उत्पादक नौकरियों में जुड़ सकें और विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का अधिक समान वितरण हो।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, रोज़गार-समृद्ध विकास को गति देने, रोज़गार की गुणवत्ता में सुधार लाने, श्रमिकों की रोज़गार-तैयारी को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों तक पहुँच को बढाने के लिए सबसे प्रभावी समाधानों पर बहस किये जाने की आवश्यकता है। देश में उत्पादक रोज़गार के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत विकल्पों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों पर हम नीचे चर्चा कर रहे हैं :

- सालाना 80 लाख नए ग़ैर-कृषि रोज़गारों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, औद्योगिक नीति को किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए और किस तरह का समर्थन, व्यापक सुधार या लक्षित प्रोत्साहन, सबसे बेहतर होगा? क्या घरेलू रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नीति को नया रूप दिया जा सकता है?

- भूमि, श्रम और नियामक ढाँचों में कौन से सुधार औपचारिक क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा दे सकते हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने और उत्पादक रोज़गार पैदा करने के लिए कैसे समर्थन दिया जा सकता है?

- उद्योग की ज़रूरतों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकी बदलावों के साथ कौशल विकास किस प्रकार से तालमेल बिठा सकता है और सरकार और उद्योग की क्या भूमिका होनी चाहिए?

- हम अनुकूलनशीलता को कम किए बिना गिग और अनौपचारिक श्रमिकों को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? भारत अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से क्या सीख सकता है?

- बच्चों की देखभाल से लेकर कार्यस्थल सुरक्षा तक, कौन से व्यावहारिक हस्तक्षेप महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं? कंपनियों को बिना अतिरिक्त लागत वाली गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ प्रदान करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है?

- क्या नीति में स्थान-आधारित विकास का समर्थन किया जाना चाहिए, प्रवासन को सक्षम बनाना चाहिए, या दोनों? राज्य-स्तरीय शासन सुधार अविकसित क्षेत्रों में अधिक निजी निवेश कैसे आकर्षित कर सकते हैं?

इस लेख में व्यक्त विचार केवल लेखकों के अपने हैं और आवश्यक नहीं कि वे आई4आई संपादकीय बोर्ड के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों।

टिप्पणियाँ :

- श्रम-प्रधान देश होने के बावजूद, प्रतिबंधात्मक श्रम नियम श्रम की प्रभावी लागत को बढ़ाते हैं, और भारत में कई उद्योग पूँजी-प्रधान हैं।

- विश्लेषण में स्व-नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया गया है।

- वेतनभोगी मज़दूरी में समग्र वृद्धि औपचारिक-वेतनभोगी और अनौपचारिक-वेतनभोगी की तुलना में अधिक है क्योंकि कार्यबल में औपचारिक-वेतनभोगी श्रमिकों का अनुपात वर्ष 2017 में 2% था, जो बढ़कर वर्ष 2023 में 16.4% हो गया है।

- सामाजिक सुरक्षा के लिए, कार्यबल को मूल कार्य-स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ग़ैर-कृषि कार्यबल में कृषि और पशुपालन शामिल नहीं हैं।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय : नलिनी गुलाटी 'आइडियाज़ फ़ॉर इंडिया' की संपादकीय सलाहकार हैं। वे आई4आई की संस्थापक प्रबंध संपादक और अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र (आईजीसी) के भारत कार्यक्रम में एक कंट्री इकोनॉमिस्ट भी रही हैं। उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमफिल और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) की डिग्रियाँ प्राप्त की हैं। ओपन फिलैंथ्रोपी से प्राप्त अनुदान के तहत, नलिनी 'द केयर गैप' की सह-लेखिका हैं, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लिंग और स्वास्थ्य के अंतर्संबंध पर एक जीवंत साहित्य समीक्षा है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित परियोजनाओं में एक सलाहकार के रूप में काम किया है, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित और भारतीय सांख्यिकी संस्थान और अशोका विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षाविदों द्वारा संचालित हैं। कनिका महाजन अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे पहले अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ में अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर थीं। उन्होंने 2015 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की अर्थशास्त्र और योजना इकाई से मात्रात्मक अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उनके प्राथमिक शोध हितों में लिंग, श्रम और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभवजन्य विकास अर्थशास्त्र शामिल है। अनीशा शर्मा अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उनकी शोध रुचियाँ विकास अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, फर्म और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में हैं। उन्होंने 2016 में ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इससे पहले, उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड से वित्तीय अर्थशास्त्र (2008) में एमएससी और विकास के लिए अर्थशास्त्र (2009) में एमएससी की उपाधि प्राप्त की, जहाँ वे रोड्स स्कॉलर थीं और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफ़ंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) (2007) की उपाधि प्राप्त की।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

06 नवंबर, 2025

06 नवंबर, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.