हवा प्रदूषण से स्वास्थ्य और उत्पादकता पर पडने वाले प्रभावों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन यह बात कम विदित है कि इसके कारण सोचने-समझने की क्षमता में कमी तथा शरीर पर पड़ने वाले तनाव में वृद्धि से मनुष्यों में गुस्सा भी बढ़ सकता है। इस लेख में भारतीय डेटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि धान की कटाई के मौसम के दौरान धान उगाने वाले बड़े जिलों के आसपास के इलाकों में, थोड़े समय के लिए प्रदूषण के सम्पर्क में आने से, आपसी हिंसक अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ जाते हैं।

भारत में हवा प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर तक पहुँच रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है। स्वास्थ्य और उत्पादकता पडने वाले इसके ज्ञात प्रभावों के अलावा, सबूत दर्शाते हैं कि हवा प्रदूषण सोच-समझ की क्षमता को खराब कर सकता है और यह शरीर का तनाव बढ़ा सकता है, जिससे गुस्सा बढ़ सकता है (मर्फी एवं अन्य 2013)। अपने हाल के शोध में, हमने भारत में बढ़ते हवा प्रदूषण और अपराध के बीच के संभावित सम्बन्ध का पता लगाया है (अमाले और नेगी 2025)।

वर्ष 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 52 लाख से ज्यादा संज्ञेय अपराध दर्ज किए, जिनमें लगभग 35.6 लाख अपराध आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत तथा विशेष और स्थानीय कानून के तहत 22.6 लाख अपराध शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की संख्या 4.45 लाख तक पहुँच गई, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 4% ज़्यादा है। उसी साल, पराली जलाने संबंधी घटनाओं की इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन) द्वारा मॉनिटरिंग करने पर भारत के धान उगाने वाले बड़े क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) जिलों में पराली जलाए जाने की 53,792 घटनाओं को दर्ज किया गया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 2022)।

पराली जलाने और अपराधों में एक साथ बढ़ोतरी, गहन खेती के बड़े सामाजिक प्रभावों को दर्शाती है, जो सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा सकती है और कमज़ोर आबादी, ख़ासकर कम आय वाले समुदायों में महिलाओं और बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। 1960 के दशक के आखिर से, सरकारी सब्सिडी और कीमत समर्थन नीति के चलते भारत में चावल और गेहूँ की खेती में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन को बढ़ावा मिला है (लियू एवं अन्य 2021)। अब वास्तविकता यह है कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज़ेशन और चावल-गेहूँ की खेती के सिस्टम के कारण, किसानों के पास कटाई के बाद का समय बहुत कम बचता है और वे अक्सर सर्दियों की गेहूँ की फ़सल के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए पराली को जला देते हैं। इस आम तरीके से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) में तेज़ मौसमी उछाल आता है, जिससे उत्तरी भारत में वायु गुणवत्ता के कुछ सबसे गम्भीर मामले सामने आते हैं (कुसवर्थ एवं अन्य 2018)।

हमारा अध्ययन : तरीके और नतीजे

हम हवा की दिशा, पीएम 2.5 और ज़िला-स्तर के अपराध संबंधी रिकॉर्ड डेटा पर हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हैं ताकि अल्पकालिक वायु प्रदूषण के आपराधिक गतिविधि पर पडने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और अपराध के बीच के सीधे सम्बन्ध को स्पष्ट करना थोडा मुश्किल है क्योंकि हवाएं जलते हुए खेतों से निकलने वाले धुएं को लंबी दूरी तक ले जा सकती हैं। प्रदूषण की इस जगह की हलचल से यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अपराध में बदलाव स्थानीय वजहों से हो रहे हैं या दूर के इलाकों से प्रदूषण के असर से हो रहे हैं। हम हवा के पैटर्न में बदलाव की जांच करते हैं जिससे पराली जलने वाले खेतों से निकलने वाला धुआँ आस-पास के ज़िलों में पहुँचता है। हो सकता है कि हवा की दिशा के हिसाब से इन इलाकों में खुद पराली न जलाई जाती हो, लेकिन फिर भी प्रदूषण का असर होता है, जिससे हमें आपराधिक गतिविधि पर होने वाले प्रदूषण के असर को अलग करने में मदद मिलती है।

आकृति-1 में दर्शाया है कि हवा की दिशा सालों में बाहरी तौर पर बदलती रहती है, जिससे हर साल धान उगाने वाले बड़े ज़िलों से प्रदूषण अलग-अलग इलाकों में जाता है। इन पैटर्न के आधार पर, हम हवा की दिशा के हिसाब से ज़िलों को ऐसे ज़िले मानते हैं जहाँ वर्ष 2001 से 2019 तक औसत खरीफ़ (जून से अक्टूबर) धान का उत्पादन शीर्ष 25% में आता है, जिससे वे पराली जलाने में मुख्य योगदान देने वाले बन जाते हैं। इन हवा की दिशा वाले जिलों से आने वाला प्रदूषण, हवा की दिशा वाले जिलों में हवा के प्रदूषण स्तर में बाहरी वृद्धि करता है, जिससे हमें पराली जलाने से जुड़े हवा के प्रदूषण के झटकों का अपराध पर होने वाले असर का अध्ययन करने में मदद मिलती है।

आकृति-1. अक्टूबर में हवा की दिशा

टिप्पणी : उपरोक्त तीर 2001-2020 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा खरीफ़ (जून से अक्टूबर) धान उगाने वाले ज़िलों में हवा की दिशा दिखाते हैं। धान उगाने वाले ज़िलों को वे ज़िले माना जाता है, जिनका औसत खरीफ़ (जून से अक्टूबर) उत्पादन वर्ष 2001 से 2019 के बीच धान उत्पादन के आधार पर शीर्ष 25% में है।

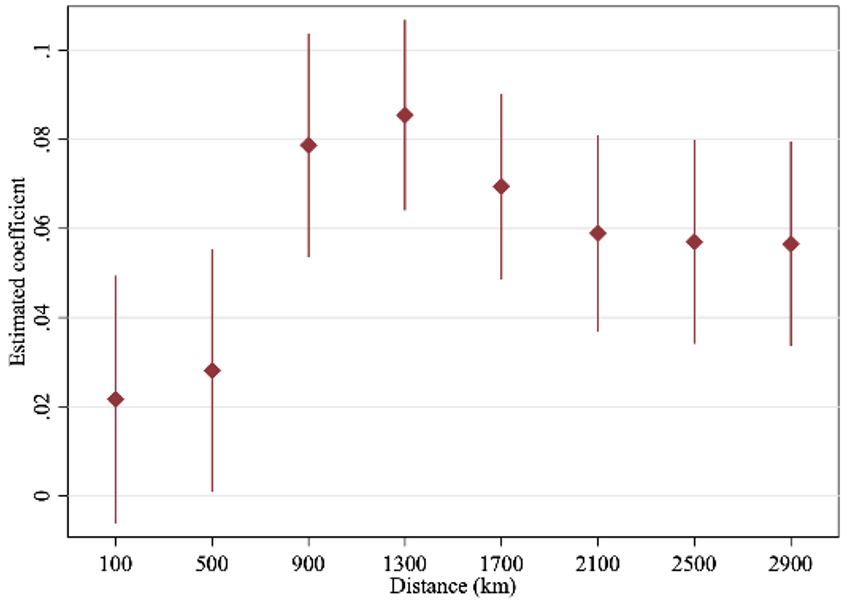

आकृति-2 में दर्शाया है कि धान उगाने वाले ज़िलों के हवा की दिशा वाले ज़िलों में पीएम 2.5 का स्तर लगभग 900-1,000 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा होता है और फिर कम होने लगता है। परिमाण के हिसाब से, लगभग 900 किलोमीटर की दूरी वाले ज़िलों में, हवा की दिशा वाले ज़िलों में सर्दियों में पीएम 2.5 के स्तर में 4 µg/m² (या 5% की वृद्धि) की वृद्धि होती है। यह पैटर्न दर्शाता है कि हवा की दिशा वाले ज़िलों में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होता है, लेकिन दूरी के साथ हवा की दिशा में प्रदूषण का असर कम होता जाता है।

आकृति-2. हवा की दिशा वाले ज़िलों में पीएम 2.5 का मानक स्तर

टिप्पणियाँ : (i) यह आँकड़ा शीर्ष धान उगाने वाले जिलों से 100 और 2,900 किलोमीटर के बीच मौजूद जिला उप-नमूनों के सन्दर्भ में डाउनविंड ‘डमी’ पर अलग-अलग रिग्रेशन से अनुमानित गुणांक दर्शाता है। (ii) डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल मानक पीएम 2.5 स्तर है। (iii) 95% विश्वास अंतराल, मानक एरर पर आधारित हैं, जो हवा की दिशा में और धान उगाने वाले शीर्ष जिलों, दोनों के हिसाब से समूहीकृत किए गए हैं। विश्वास अंतराल अनुमानित असर के बारे में अनिश्चितता बताने का एक तरीका है। 95% विश्वास अंतराल का मतलब है कि, अगर आप नए सैंपल के साथ प्रयोग को दोहराते हैं, तो 95% बार कैलकुलेटेड विश्वास अंतराल में असली असर होगा।

आकृति-3 में अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से अपराध में वृद्धि का अनुमान दर्शाया गया है। हम पाते हैं कि हवा की दिशा में औसतन 4 μg/m² ज़्यादा प्रदूषण (पीएम 2.5) होने से कुल अपराध में 1.8% की वृद्धि होती है। संख्या के हिसाब से, इसका मतलब है कि वर्ष 2020 में लगभग 24,000 से 26,000 अधिक अपराध हुए। यह वृद्धि मुख्य रूप से हिंसक आपसी अपराध, आगज़नी और दंगों जैसी सार्वजनिक अव्यवस्था की घटनाओं, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की वजह से हुई है। हम सम्पत्ति से जुड़े अपराध में भी वृद्धि देखते हैं, जबकि धोखाधड़ी और जालसाज़ी जैसे आर्थिक अपराध पर कोई असर नहीं पड़ा है। मोटे तौर पर की गई गणना से पता चलता है कि धान की कटाई के मौसम में प्रदूषण के सम्पर्क में आने से लगभग बिना हिसाब की 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सोशल लागत होती है।

आकृति-3. प्रदूषण के कारण हवा की दिशा वाले ज़िलों में अपराध में अनुमानित वृद्धि

टिप्पणियाँ : (i) यह आँकड़ा धान उगाने वाले शीर्ष जिलों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की वजह से हवा की दिशा वाले जिलों में अपराधों में अनुमानित वृद्धि को दर्शाता है। (ii) 95% विश्वास अंतराल दिखाए गए हैं। (iii) हिंसक आपसी अपराधों में हत्या, हमला और अगवा करना शामिल हैं। प्रॉपर्टी अपराधों में डकैती, सेंधमारी और चोरी शामिल हैं। आर्थिक अपराधों में भरोसा तोड़ना, धोखाधड़ी और जालसाज़ी शामिल हैं। सार्वजानिक व्यवस्था के खिलाफ अपराधों में दंगा और आगज़नी शामिल हैं। आखिर में, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और महिलाओं पर हमला शामिल हैं।

तंत्र

प्रदूषण के सम्पर्क में आने और बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के बीच के इस सम्बन्ध को क्या समझा सकता है? जैसा कि चिकित्सा शोध साहित्य से साफ है, एक संभावित तंत्र यह है कि प्रदूषण के सम्पर्क में आने से सोचने-समझने की क्षमता में कमी आती है, जिससे गुस्सा बढ़ता है, जिससे आवेग पर नियंत्रण कम हो जाता है। हमारे नतीजे इसी तंत्र से मेल खाते हैं। हम महिलाओं पर हमले, बलात्कार, हत्या की कोशिश और अगवा करना जैसे हिंसक अपराध में वृद्धि देखते हैं। यह अग्रेसन चैनल से मेल खाता है, क्योंकि ये अपराध काफी हद तक गुस्से से प्रेरित होते हैं। इसके उलट, हमें धोखाधड़ी, जालसाज़ी और भरोसा तोड़ने जैसे अपराधों पर कोई ख़ास असर नहीं नजर आता, जो आम तौर पर प्लान किए गए और मौकापरस्त अपराध होते हैं।

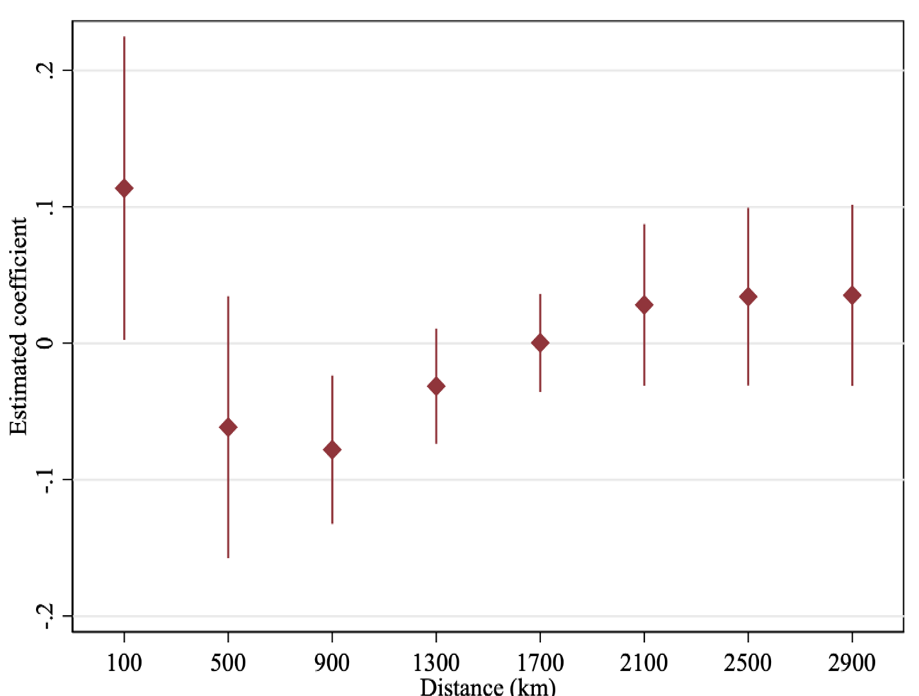

दूसरा तंत्र दृश्यमानता (विज़िबिलिटी) हो सकता है। प्रदूषण धुंध के कारण दृश्यमानता (विज़िबिलिटी) कम हो जाती है, जिससे अपराधों की रोकथाम कमज़ोर होती है और सार्वजनिक जगहों पर मौकापरस्त अपराध को बढ़ावा मिलता है। कम दृश्यमानता (विज़िबिलिटी) के चलते अपराधों का पता चलने की संभावना कम हो सकती है क्योंकि संभावित गवाह के तौर पर कम लोग मौजूद होते हैं। हमने पाया कि सर्दियों के तीन महीनों के दौरान 900 किलोमीटर की दूरी वाले इलाकों में हवा की दिशा वाले जिलों में औसत दृश्यमानता (विज़िबिलिटी) 3% कम हो जाती है (आकृति-4)

आकृति-4. हवा की दिशा वाले जिलों में दृश्यमानता (विज़िबिलिटी)

टिप्पणियाँ : (i) डिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अक्टूबर-दिसंबर के दौरान औसत दृश्यमानता (मीटर में) है। (ii) कोएफ़िशिएंट डिस्टेंस बैंड (100–2,900 km) में डाउनविंड डमी पर रिग्रेशन से हैं। (ii) विशवास अंतराल मानक एरर पर आधारित हैं जो हवा की दिशावाले ज़िलों और शीर्ष धान उगाने वाले ज़िलों, दोनों हिसाब से समूहीकृत किये गए हैं।

तीसरा, प्रदूषण से आर्थिक तंगी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी अपराध के लिए और बढ़ावा मिल सकता है। हमने पाया कि जिन जिलों में हवा की दिशा में प्रदूषण है, वहाँ सर्विस सेक्टर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.7% की गिरावट आई है। यह पैटर्न श्रम बाज़ार में हिस्सेदारी और कमाई में कमी के जैसा है, जो या तो खराब होती हवा की गुणवत्ता की वजह से है या लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ने के कारण है।

आखिर में, हमने पाया कि जिन जिलों में पुलिस स्टेशनों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ प्रॉपर्टी अपराध में बढ़ोतरी को कम करने में मदद मिलती है। यह बात समझ में आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपराध आमतौर पर प्लान किए जाते हैं, और पुलिस की ज़्यादा मौजूदगी उन्हें रोकने का काम कर सकती है। इसके उलट, हिंसक अपराध, जो प्रदूषण के कारण सोचने-समझने और भावनात्मक असर से हो सकते हैं, उन पर कानून लागू करने में ज़्यादा असर नहीं होता। इससे पता चलता है कि सिर्फ़ बेहतर पुलिसिंग से इन अपराधों को रोका नहीं जा सकता।

निष्कर्ष

हमें प्राप्त नतीजों से पता चलता है कि भारत में बढ़ते अपराध के मामले में पराली जलाने और हवा प्रदूषण की एक बड़ी और पहले नज़रअंदाज़ की गई सामाजिक लागत है। एक और चिंता की बात यह है कि हवा के साथ प्रदूषण के सम्पर्क में आने से महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध भी बढ़ते हैं। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सहभागिता में आने वाली बाधाओं को समझने के सन्दर्भ में व्यापक प्रभाव है। श्रम-बल में महिलाओं की कम हिस्सेदारी से संबंधित एकेडमिक चर्चाओं में अक्सर शादी, बच्चों की देखभाल और लैंगिक मानदंड जैसे कारकों पर ध्यान केन्द्रित होता है, हमारे परिणामों से पता चलता है कि बढ़ता प्रदूषण खुद महिलाओं को न सिर्फ स्वास्थ्य की चिंताओं की वजह से बल्कि इसलिए भी घर से बाहर निकलने से रोक सकता है क्योंकि यह ज़्यादा असुरक्षित और हिंसक सामाजिक माहौल बना सकता है।

हमें प्राप्त परिणामों से इस सुझाव को बल मिलता है कि पर्यावरणीय हस्तेक्षप का ध्यान सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र को लक्षित करने के बजाय सबसे कमज़ोर आबादी को प्राथमिकता देने पर होना चाहिए, जो प्रदूषण के सम्पर्क में आने से ज़्यादा नुकसान उठा सकती हैं। प्राप्त साक्ष्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बारे में नीतिगत चर्चाओं में पर्यावरणीय गुणवत्ता को शामिल करने के महत्व पर भी ज़ोर देते हैं।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय : हरदीप सिंह अमाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई से विकास अध्ययन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनका शोध मुख्यतः कृषि अर्थशास्त्र, पर्यावरण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र और अनुप्रयुक्त अर्थमिति पर केंद्रित है। दिग्विजय एस. नेगी अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इससे पहले वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर), मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्टडॉक्टरल फेलो थे। दिग्विजय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएचडी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

28 अक्टूबर, 2025

28 अक्टूबर, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.