वर्ष 2014 और 2017 के बीच, सात भारतीय राज्यों ने अपने नियमों में बदलाव करके महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त दी और शर्त रखी कि मालिक ऐसी महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएँ देंगे। यह लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि लैंगिक आधार पर भेदभाव वाली रोज़गार पाबंदियों को हटाने से महिलाओं के रोज़गार में वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के रोज़गार पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हालांकि, इसका फ़ायदा लगभग पूरी तरह से बड़ी कम्पनियों को ही मिला।

क्या महिलाओं को असुरक्षित काम करने के हालात से बचाने के लिए बनाए गए कानून उनके काम की मांग में बाधा डालते हैं? यह सवाल श्रम बाज़ार में सुरक्षा देने वाले कानूनों के बारे में दुनिया भर में होने वाली बहस का केंद्रबिंदु है। अपने हालिया शोध (गुप्ता एवं अन्य 2025) में हम इस बात की जांच करते हैं कि भारतीय राज्यों द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने से रोके जाने से संबंधित लंबे समय से लगे बैन हटाए जाने पर क्या हुआ। हमारे नतीजे उन नीति-निर्माताओं के लिए ज़रूरी सबक हैं जो महिलाओं को रोज़गार देना चाहते हैं, ख़ासकर उन बड़े श्रम सुधारों को देखते हुए जो हाल ही में कई राज्य सरकारों ने शुरू किए हैं।

समस्या- जब सुरक्षा ही रोक बन जाती है

दशकों तक भारतीय कानून के तहत महिलाओं को विनिर्माण इकाइयों में नाइट शिफ्ट में काम करने से मनाही थी, और ऐसा इसलिए था कि उन्हें असुरक्षित काम करने के हालात और शोषण से बचाया जा सके। 1948 के कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को विनिर्माण इकाइयों में सिर्फ़ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की इजाज़त थी। इसी तरह के कानूनों ने महिलाओं को दुकानों और दूसरी कमर्शियल जगहों पर नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक दिया था। हालांकि इन कानूनों का मकसद महिलाओं की भलाई को सुरक्षित रखना था, लेकिन इन कानूनों ने अनजाने में औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में रुकावटें पैदा कर दीं।

यह ‘पितृसत्तात्मक भेदभाव’ (बुचमैन एवं अन्य 2023) एक वैश्विक पैटर्न दर्शाता है। कम से कम 20 देशों में अभी भी महिलाओं को रात में काम करने से मनाही है, जबकि 45 देशों में उन क्षेत्रों में महिलाओं के काम करने पर रोक है जिन्हें विधि-निर्माता ‘असुरक्षित’ मानते हैं (वर्ल्ड बैंक, 2024)। ये रोक चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से लगाई गई हों, इससे ज़ाहिर होता है कि महिलाओं को अपनी नौकरी चुनने की आज़ादी नहीं है और मालिक सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य-स्थल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

भारत का अनुभव ख़ासतौर पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की दर बहुत कम है और विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं को औपचारिक रोज़गार के मौके देने की क्षमता मौजूद है।

सुधार- एक स्वाभाविक प्रयोग

2000 के दशक की शुरुआत में, हाई कोर्ट के कई फ़ैसलों में कहा गया कि महिलाओं के रात में काम करने पर रोक ग़ैर-कानूनी है क्योंकि इससे महिलाओं को आर्थिक मौके नहीं मिलते। इन फ़ैसलों के बाद, वर्ष 2014 और 2017 के बीच, सात भारतीय राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने अपने नियमों में बदलाव किए। उन्होंने या तो मौजूदा कानूनों में कानूनी फेर बदल किया या कार्यकारी नियामक आदेश के ज़रिए कुछ शर्तों के साथ, महिलाओं को फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त दी। राज्य सरकारें आम तौर पर मालिकों से कहती थीं कि वे महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट, आने-जाने की सुविधाएँ, यौन उत्पीड़न रोकने के तरीके और शिफ़्ट के बीच आराम के लिए पर्याप्त समय जैसी सुविधाएँ दें।

राज्यों में हुए इन अलग-अलग सुधारों से लैंगिक आधार पर भेदभाव वाली नौकरी की पाबंदियों को हटाने के असर के बारे में अध्ययन करने का एक ख़ास मौका मिलता है। हम वर्ष 2009 से 2018 के समय में एनुअल सर्वे ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ (एएसआई) से 2,90,000 से ज़्यादा पंजीकृत विनिर्माण कम्पनियों के डेटा का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि इन पाबंदियों को हटाने से महिलाओं की नौकरी पर क्या असर पड़ता है। हम सुधार से पहले और बाद में कम्पनियों में हुए बदलावों की तुलना करते हैं और ‘डायनामिक एस्टीमेटर्स या गतिशील अनुमानक’ का इस्तेमाल करते हैं जिससे नियामक बदलाव का असर समय के साथ बदल सकता है। हम ‘सिंथेटिक कंट्रोल एस्टीमेटर्स या सिंथेटिक नियंत्रण अनुमानक’ का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सही प्रतितथ्यात्मक कम्पनियों का नमूना तैयार कर पाते हैं।

मुख्य परिणाम : कम्पनियों का आकार मायने रखता है

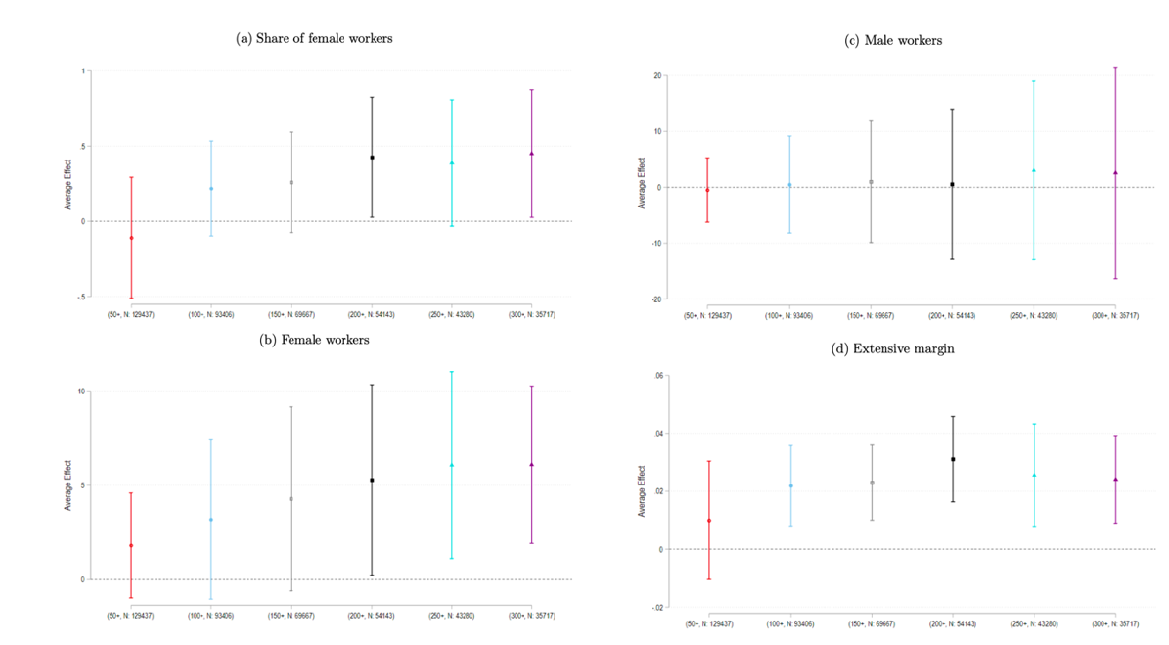

हमने पाया कि नाइट शिफ्ट की पाबंदियों को हटाने से महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी बढ़ी, लेकिन इसका फ़ायदा लगभग पूरी तरह से 250 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली बड़ी कम्पनियों तक ही सीमित रहा (आकृति-1)।

आकृति-1. अलग-अलग आकार की फर्मों पर सुधार का असर

टिप्पणियाँ : (i) ये आँकड़े राज्य-स्तर के बदलावों का असर दर्शाते हैं, जिनसे महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त मिली, और कम्पनियों के नतीजों पर इसका असर दिखा। (ii) महिला श्रमिकों का हिस्सा कम्पनी में महिला श्रमिकों की संख्या को पुरुष और महिला श्रमिकों के जोड़ से भाग देने पर तय होता है (पैनल ए)। (iii) एक्सटेंसिव मार्जिन को एक बाइनरी चर से मापा जाता है, जो तब एक के बराबर होता है जब कम्पनी में कम से कम एक महिला श्रमिक हो और नहीं तो ज़ीरो होता है (पैनल डी)। (iv) आकृति अलग-अलग आकार की कम्पनियों के सन्दर्भ में नाइट शिफ्ट में बदलाव का अनुमानित औसत असर दर्शाता है, जिनमें क्रमशः कम से कम 50, 100, 150, 200, 250, और 300 स्थायी कर्मचारी हैं। (v) अनुमान में कम्पनी और उद्योग वर्ष के नियत असर शामिल हैं। (vi) बार अनुमानों के सन्दर्भ में 95% विश्वास अंतराल दर्शाते हैं। विश्वास अंतराल अनुमानित असर के बारे में अनिश्चितता बताने का एक तरीका है। 95% विश्वास अंतराल का मतलब है कि, अगर आप नए नमूने के साथ प्रयोग को दोहराते हैं, तो 95% बार कैलकुलेटेड विश्वास अंतराल में असली असर होगा।

जिन राज्यों ने बैन हटाया, वहाँ बड़ी कम्पनियों में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी में 3.5% की बढ़ोतरी हुई, महिला श्रमिकों की संख्या में 13% की बढ़ोतरी हुई और किसी कम्पनी द्वारा किसी भी महिला श्रमिक को नौकरी देने की संभावना में 6.5% की बढ़ोतरी हुई।

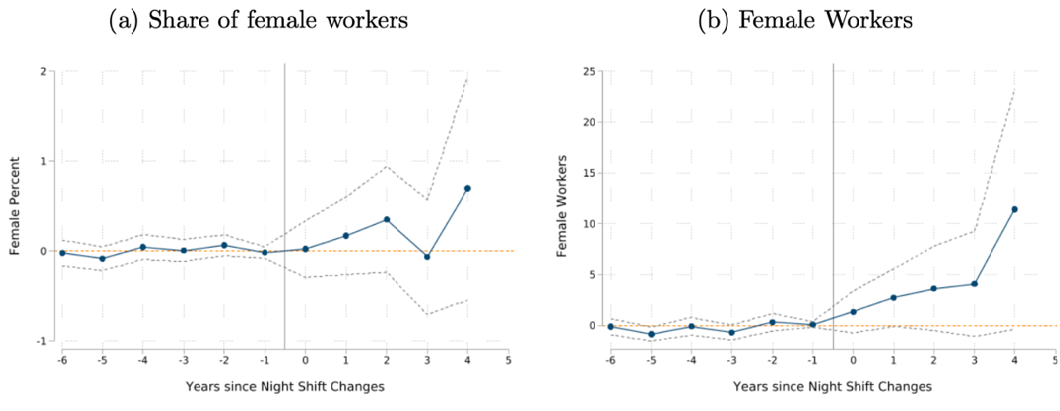

हमें प्राप्त नतीजे सिंथेटिक कंट्रोल एस्टीमेटर्स के उपयोग के हिसाब से ठोस हैं जिनसे ‘उपचारित’ (इंटरवेंशन के अधीन) कम्पनियों के साथ तुलना करने हेतु एक तुलनीय प्रतितथ्यात्मक समूह बनता है (आकृति-2)। सुधार से पहले किसी भी ट्रेंड का कोई सबूत नहीं है जो हमारे नतीजों को प्रभावित कर सके। सुधार लागू होने के बाद, बड़ी कम्पनियों में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी और महिला श्रमिकों की संख्या दोनों में लगातार वृद्धि हुई है। समय के साथ सुधार के असर में धीरे-धीरे वृद्धि से इस बात का पता चल सकता है कि कम्पनियों द्वारा नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम पर रखने के लिए ज़रूरी आधारभूत ढाँचा बनाने में कितना समय लगा।

ख़ास बात यह है कि महिलाओं के रोज़गार में यह वृद्धि पुरुष श्रमिकों की संख्या में कमी से नहीं हुई। हमें बड़ी कम्पनियों में काम पर रखे गए पुरुष श्रमिकों की संख्या में कोई कमी नहीं मिली। असल में, हमें बड़ी कम्पनियों में कुल श्रम-बल में बढ़ोतरी मिली, हालांकि अनुमानित गुणांक 0 से ज़्यादा अलग नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो, बड़ी कम्पनियों ने पुरुषों की जगह महिलाओं को रखने के बजाय अपने कुल श्रम-बल को बढ़ाया होगा, जिससे पता चलता है कि सुधारों से फर्मों को श्रम-बल की कमी को दूर करने में मदद मिली।

आकृति-2. नाइट शिफ्ट प्रतिबन्ध हटाए जाने के असर का घटना अध्ययन (सिंथेटिक कंट्रोल एस्टिमेटर)

टिप्पणियाँ : (i) ये आँकड़े राज्य-स्तर के बदलावों का कम्पनी के नतीजों पर गतिशील असर दर्शाते हैं, जिससे महिलाओं को राज्य में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त मिली। ये आँकड़े आर्कान्जेस्की एवं अन्य (2021) के सिंथेटिक डिफरेंस-इन-डिफरेंस (एसडीआईडी) एस्टीमेटर का इस्तेमाल करके प्राप्त किए गए हैं। (ii) नियामक बदलाव साल 0 में किया गया था। ‘नियंत्रण’ राज्यों (जो सुधार के तहत नहीं हैं) के लिए, ‘उपचार-पूर्व’ अवधि वर्ष 2014 से पहले की है, जब पहला नियामक बदलाव लागू किया गया था। (iii) नमूने में बड़ी कम्पनियाँ शामिल हैं, जो ऐसी कम्पनियाँ हैं जिनमें कम से कम 250 कर्मचारी काम करते हैं। (iv) सभी स्पेसिफिकेशन्स में उद्योग-वर्ष और कम्पनी स्तर के नियत असर शामिल हैं। (v) बार अनुमानों के लिए 95% विश्वास अंतराल को दर्शाते हैं।

बड़ी कम्पनियों के बीच फ़ायदों का एक जगह होना नए नियमों के पालन की इकॉनमी को दर्शाता है। हालाँकि राज्यों ने पूरी तरह से बैन हटा दिया, उन्होंने साथ ही महिलाओं के लिए अच्छे आधारभूत ढाँचे और सुविधाओं की ज़रूरतें भी लागू कर दीं। इन अनुपालन लागतों ने छोटी कम्पनियों के सामने एक बड़ी रुकावट पैदा कर दी।

बड़ी कम्पनियाँ कई कारणों से इन नियत लागतों को झेलने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं- वे आधारभूत ढाँचे में निवेश को ज़्यादा श्रमिकों में बांट सकती हैं, जिससे हर श्रमिक की लागत कम हो जाती है, और उनके पहले से ही नाइट शिफ्ट में काम करने और कुछ महिलाओं को काम पर रखने की संभावना ज़्यादा होती है (चक्रवर्ती और महाजन 2023)।

सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया किसकी : निर्यात पर ध्यान देने वाली और वे कम्पनियाँ जो पहले महिलाओं को काम पर रखती थीं।

हम आगे पाते हैं कि किस तरह की कम्पनी की इन नियामक बदलावों पर सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया थीं। जिन कम्पनियों में पहले से ही महिलाएं काम करती थीं, बैन हटने के बाद उनके महिलाओं की हायरिंग बढ़ाने की संभावना ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि मौजूदा फीमेल-फ्रेंडली आधारभूत ढाँचा और जेंडर-डाइवर्स श्रम-बल को मैनेज करने के अनुभव की वजह से कम्पनियाँ इस नए लचीलेपन का फायदा उठाने की स्थिति में आ गईं।

एक्सपोर्ट पर ध्यान देने वाली कम्पनियों ने घरेलू बाज़ार पर ध्यान देने वाली कम्पनियों की अपेक्षा ज़्यादा ठोस प्रतिक्रिया दर्शाई। कॉम्पिटिटिव वैश्विक बाज़ार में काम करने वाली कम्पनियाँ लैंगिक समानता की परवाह किए बिना सबसे अच्छे उपलब्ध श्रमिक को काम पर लेने के लिए ज़्यादा तैयार दिखती हैं, जिससे वे सम्बंधित बाधाओं को दूर करने में ज़्यादा तत्पर हो जाती हैं। ज़्यादा बेरोज़गारी वाले इलाकों में कम्पनियों ने भी महिलाओं को काम पर लेने की ज़्यादा संभावना दिखाई, शायद इसलिए क्योंकि वे पारिश्रमिक में ज़्यादा बढ़ोतरी किए बिना अपने श्रम-बल को बढ़ा सकती थीं।

बड़े आर्थिक प्रभाव

महिलाओं के रोज़गार में वृद्धि के बावजूद, हमें छोटी अवधि में कम्पनी के आउटपुट या मुनाफे में कोई ख़ास बदलाव नहीं नज़र आया। यह कुल विनिर्माण श्रम-बल में महिलाओं की तुलनात्मक रूप से कम हिस्सेदारी को दर्शाता है। भले ही कम्पनियाँ उत्पादक श्रमिक की भर्ती में आने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम पर रखना चाहें, लेकिन महिलाओं के रोज़गार में वृद्धि का उत्पादकता में कम्पनी स्तर पर तुरंत मापने लायक फ़ायदा नहीं होता है। हमने कम्पनियों के पूंजीगत व्यय में भी थोड़ी कमी देखी है- अगर पूंजी के स्थान पर श्रम को इस्तेमाल किया जाता, तो इससे हमारे इस नतीजे की वजह पता चल सकती थी कि कुल आउटपुट में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालाँकि, बदलाव की सीमा इतनी कम है कि हम मुनाफ़े पर कोई ख़ास असर नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम उस अवधि के लिए नहीं जो यहाँ विचाराधीन है।

महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए मज़दूरी की दरें भी ज़्यादातर वैसी ही रहीं। कुछ मामलों में, महिलाओं की मज़दूरी थोड़ी कम भी हुई, जिससे पता चलता है कि नियामक बदलावों से महिला श्रम आपूर्ति में भी बढ़ोतरी हुई होगी। ये नतीजे हमारे पिछले नतीजे से भी मेल खाते हैं कि महिला श्रम के सन्दर्भ में रोज़गार में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उन श्रम बाज़ार में हुई, जहाँ पहले महिला बेरोज़गारी का स्तर काफ़ी ज़्यादा था।

नीति का का अर्थ, केवल अविनियमन (डीरेगुलेशन) से आगे

हमारे नतीजों से उन नीति-निर्माताओं के लिए ज़रूरी सबक मिलते हैं जो महिलाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। ख़ासतौर पर, भेदभाव वाले कानूनों को हटाने से महिलाओं को रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन उन्हें लागू करने की संबंधी स्पष्टीकरण भी मायने रखता है। बड़ी कम्पनियों के बीच फ़ायदों का एक जगह होना दर्शाता है कि छोटी कम्पनियों को महिलाओं के लिए कार्य-स्थल का सही आधारभूत ढाँचा बनाने के लिए ख़ास मदद की ज़रूरत है। चाहे वह सब्सिडी के ज़रिए हो, शेयर की गई सुविधाओं के ज़रिए हो, या कुछ कम्प्लायंस ज़रूरतों में जहाँ वे बेवजह मुश्किल हों, उनमें ढील देकर हो। नीति-निर्माताओं को मौजूदा प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कम्पनियाँ पहले से ही महिलाओं को नौकरी देती हैं, उनके महिलाओं की हायरिंग बढ़ाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है इसलिए कम से कम शुरुआती महिला रोज़गार को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी का असर बड़े पैमाने पर हो सकता है।

इन सात भारतीय राज्यों का अनुभव लैंगिक आधार पर भेदभाव की आर्थिक लागत की एक झलक दर्शाता है, यहाँ तक कि उस भेदभाव की भी जो शायद नेक इरादे से किया गया हो। हमारा शोध ऐसे ही एक भेदभाव वाले कानून का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कम्पनियों को उन महिलाओं को काम पर रखने से रोकता है जो उत्पादक काम करने में सक्षम और इच्छुक हैं, और यह सुझाव देता है कि ऐसे गलत नियम हटाने से कम विकसित और ज़्यादा विकसित देशों के बीच आर्थिक अंतर कम हो सकता है।

अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।

लेखक परिचय : भानु गुप्ता अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2020 में मिशिगन विश्वविद्यालय, एन आर्बर से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध विकासशील देशों में कर नीति का अध्ययन करता है, जिसमें इष्टतम डिज़ाइन और प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान में नीति-प्रासंगिक शोध पर सहयोग किया है। उनके अन्य कार्यों में मानव पूंजी निर्माण में आने वाली बाधाओं और नियामक परिवर्तनों के प्रति कंपनियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन शामिल है। कनिका महाजन अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे पहले अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ में अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर थीं। उन्होंने 2015 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली की अर्थशास्त्र और योजना इकाई से मात्रात्मक अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उनके प्राथमिक शोध हितों में लिंग, श्रम और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभवजन्य विकास अर्थशास्त्र शामिल है। अनीशा शर्मा अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उनकी शोध रुचियाँ विकास अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, फर्म और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में हैं। उन्होंने 2016 में ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इससे पहले, उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड से वित्तीय अर्थशास्त्र (2008) में एमएससी और विकास के लिए अर्थशास्त्र (2009) में एमएससी की उपाधि प्राप्त की, जहाँ वे रोड्स स्कॉलर थीं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफ़ंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) (2007) की उपाधि प्राप्त की। दक्ष वालिया ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में प्रीडॉक्टोरल फ़ेलो हैं। उन्होंने अशोका विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

30 अक्टूबर, 2025

30 अक्टूबर, 2025

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.