यह मानदंड कि ‘एक पुरुष को अपनी पत्नी से अधिक अर्जित करना चाहिए’, विवाहित महिलाओं के श्रम-बाजार भाग लेने को गहरे रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 1983 से 2012 तक की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधिक आंकड़ों का उपयोग कर लिखे गए इस लेख से पता चलता है कि यदि परिवार में पत्नी की आय का हिस्सा उसके पति की आय की तुलना में अधिक हो, तो उसके काम करने की संभावना काफी कम होती है। और यदि उसे काम करने को मिल भी जाए तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह खुद की क्षमता से कम कमाई वाले कार्य करे।

महिलाओं की शैक्षिक प्रगति और प्रजनन दर में कमी के बावजूद भारत में महिला श्रम-शक्ति भागीदारी (एफएलएफपी) का स्तर काफी निम्न है, जिसे समझना एक पहेली की भांति है, इसीलिए हालिया साहित्य इसी विषय पर केन्द्रित है। जो महिलाएं काम करती हैं, वे भी अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में औसतन कम ही कमा पाती हैं। हाल में किए गए शोध श्रम बाजार में आर्थिक एजेंट के व्यवहार को प्रभावित करने में पहचान और सांस्कृतिक मानदंडों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं (एलीसिना एवं अन्य 2013, फोर्टिन 2005, बर्ट्रेंड एवं अन्य 2015)। भारत में कम एफएलएफपी की व्याख्या करने के लिए किए गए हाल के अध्ययनों ने शिक्षा, शहरीकरण और 'उपयुक्त नौकरियों की उपलब्धता' जैसे पारंपरिक कारकों के अतिरिक्त सामाजिक और सांस्कृतिक मानकों के विविध तत्वों पर ध्यान दिया है (अफरीदी एवं अन्य 2019, बर्नहार्ट 2018, फील्ड एवं अन्य 2016)।

भारत में पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड और एफएलएफपी

मानदंड से हमारा तात्पर्य समाज के अनौपचारिक नियमों से है, जो उचित या स्वीकार्य व्यवहार के रूप में माना जाता है। इस लेख में, मैंने एक ऐसे मानक का अध्ययन किया है, जिसका नाम है 'पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड' जो इस विचार से प्रेरित है कि एक आदमी को अपनी पत्नी से अधिक कमाना चाहिए (गुप्ता 2021)। यह मानदंड अलग-अलग रूपों में विकसित और विकासशील दोनों देशों में प्रचलित है। सर्वेक्षण और उपाख्यानात्मक दोनों प्रकार के आंकड़े समाज में प्रचलित इस मानदंड का समर्थन करते हैं। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे (1995) से इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में 54% से अधिक उत्तरदाता इस कथन के साथ दृढ़ता से सहमत थे कि - "यदि एक महिला अपने पति की तुलना में अधिक पैसा कमाती है, तो इसका समस्याओं का कारण बनना लगभग तय है"। यह आंकड़ा चीन (33%), यूएस (40%) और स्वीडन के (32%) के आंकड़े के मुक़ाबले काफी अधिक है। भारत जैसे विकासशील देश में न केवल इस तरह के मानदंड अधिक प्रभावी लगते हैं, बल्कि वे इससे जुड़े कई अन्य मजबूत सांस्कृतिक मानकों (जैसे पितृ-स्थानिक/पितृसता1 एवं शुद्धतावादी विचार जो कामकाज न करनेवाली महिलाओं से जुड़ा हुआ है) आदि से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, भारत में, भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) -II (2011-12) के आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश महिलाएं बताती हैं कि उनका श्रम-बल भागीदारी निर्णयों पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण है। इन शक्तियों का तात्पर्य यह है कि भारत में महिलाओं के लिए श्रम बाजार के परिणामों को निर्धारित करने में पहचान और मानदंड अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

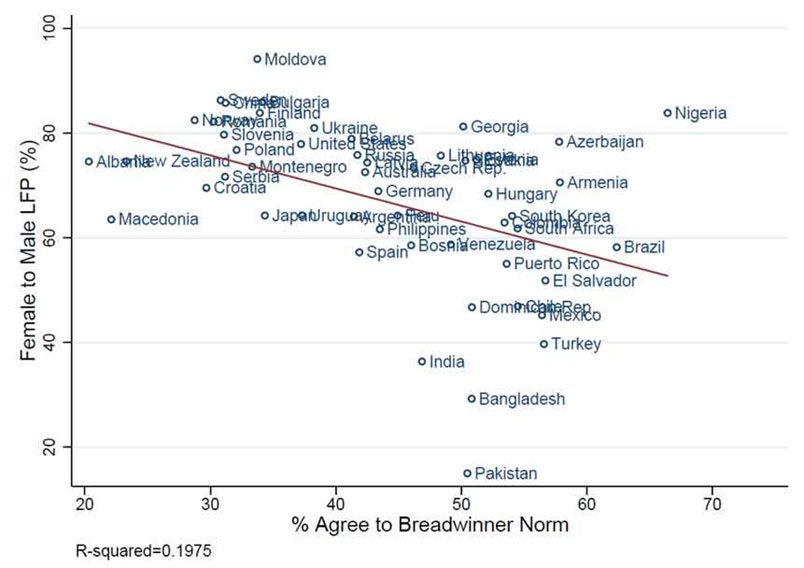

पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड का अनुपालन करने का एक तरीका ‘गहन मार्जिन’ पर श्रम आपूर्ति के फैसले में परिवर्तन से संभव हो सकता है (उदाहरण के लिए – मजदूरी दर अथवा काम के घंटे में कमी कर यह सुनिश्चित किया जाना कि एक महिला अपने पति से कम कमाती है)। हालाँकि, कई दंपत्ति इस मानदंड का जवाब 'व्यापक मार्जिन' के विकल्प से दे सकते हैं, जिसमें महिलाएँ पूरी तरह से श्रम-शक्ति से बाहर निकल जाती हैं। व्यापक मार्जिन की प्रतिक्रिया का परिणाम ये हो सकता है कि महिलाएं पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड का आदर्श पालन करने के लिए श्रम-बल से पूरी तरह से बाहर हो जाएं; यह दूर की कौड़ी लगती हैं और निकट भविष्य में संभव होती नहीं दिख रही है। हालांकि, बर्ट्रेंड एवं अन्य (2015) दिखाते हैं कि अमेरिका में इस तरह की प्रतिक्रियाएं मौजूद हैं। इसके अलावा, आकृति 1 से पता चलता है कि देश भर में, जीविकोपार्जक मानदंडों और महिला-पुरुष श्रम बल भागीदारी (एलएफपी) अनुपात की स्वीकृति के बीच एक मजबूत नकारात्मक संबंध है। इससे यह पता चलता है कि व्यापक मार्जिन का दूरगामी प्रभाव संभव हो सकता है। अधिकांश मानदंडों की भांति, पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड में भी परिवर्तन की प्रक्रिया काफी धीमी होने के कारण, इस मानदंड का बढ़ता प्रभाव देश में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए उच्च आर्थिक लागत वाला हो सकता है।

आकृति 1. पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड एवं महिला और पुरुष में एलएफ़पी अनुपात

विवाहित दंपत्ति के सापेक्षिक आय

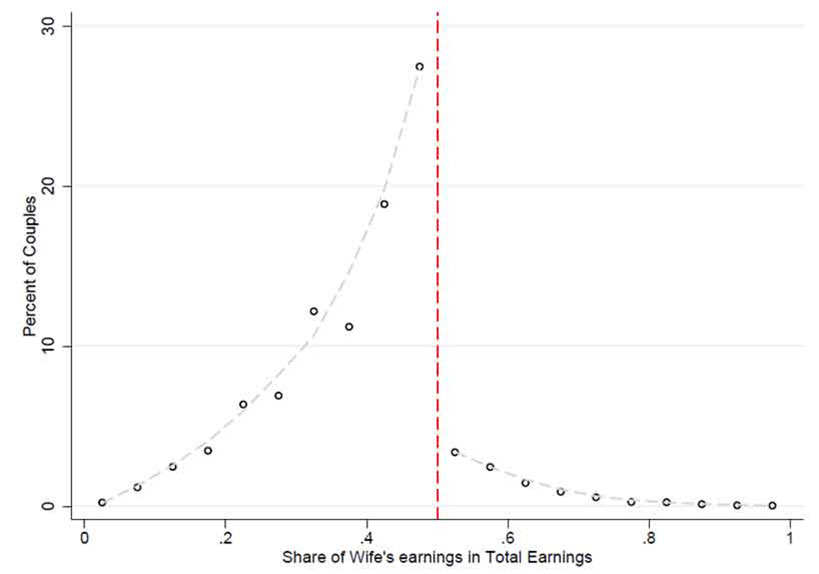

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 1983 से 2012 के दौरान रोजगार और बेरोजगारी मॉड्यूल्स के आंकड़ों का उपयोग करते हुए 10 राउंड विश्लेषण करने पर मैंने भारतीय शादीशुदा दंपत्तियों के तथ्यों कों पाश्चात्य अनुभवों (बर्ट्रेंड एवं अन्य 2015, वेईबर एवं होलस्ट 2015, स्प्रिंगहोलज़ एवं अन्य, 2019, रोथ एवं स्लोटविंस्की, 2020, ज़िनोवयेवा और ट्वेर्डोस्टुप, 2018) के समान पाया है। परिवार के आय वितरण में पत्नियों की आमदनी, पतियों की तुलना में 0.5 (50%) (जहां पत्नी अपने पति से अधिक कमाना शुरू करती है) कम है। इसी प्रकार की अनिरंतरता को मैंने आइएचडीएस-I (2004-05) आंकड़ों में भी देखा है।

आकृति 2. विवाहित दंपत्ति के सापेक्षिक आय का वितरण

अपने मौलिक शोध में, बर्ट्रेंड एवं अन्य (2015) ने अमेरिका के संदर्भ में इस अनिरंतरता का परीक्षण किया और विचार किया कि विवाह बाजार के मानक मॉडल इस असामान्य लक्षण को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने में कैसे विफल हो जाते हैं और इस पूरे विवेचन को पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड की विशेषता के रूप में देखते हैं। मैंने उनके विश्लेषण को एक संदर्भ में विवेचित करने का प्रयास किया है, जहां मानदंड अधिक मायने रख सकते हैं। विश्व मूल्य सर्वेक्षण के साक्ष्य के अनुसार, पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड अमेरिका की तुलना में भारत में अधिक प्रचलित है। मैंने भारत के मामले में पत्नी द्वारा अर्जित आय के 50% हिस्से के अधिकार के लिए अमेरिका की तुलना में बड़ा असातत्य देखा है। (आकृति 2) (बर्ट्रेंड एवं अन्य-2015)

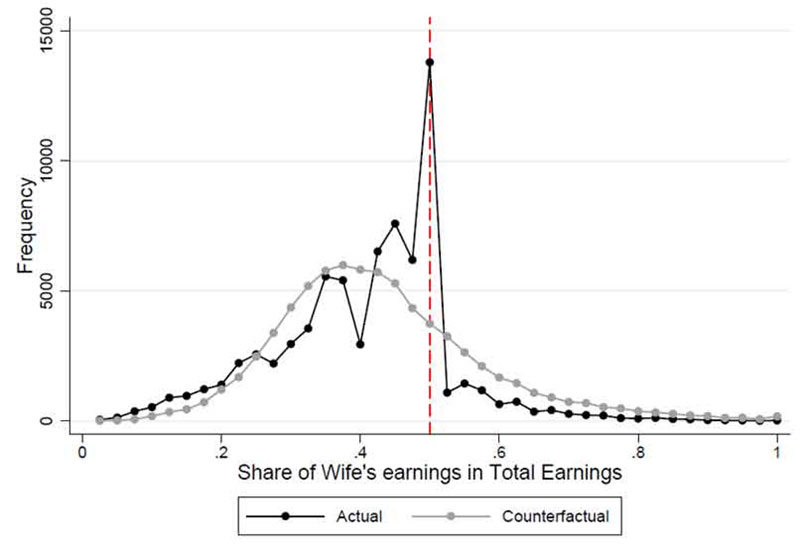

इसके अलावा, यह परखने के लिए कि ये मानदंड बाध्यकारी हैं अर्थात यह परीक्षण करने के लिए कि क्या इन मानदंडों के कारण दंपत्ति अपने व्यवहार में बदलाव कर रहे हैं, मैंने पत्नी की वास्तविक आय को बदलकर, एक प्रतितथ्यात्मक आय वितरण (आकृति 3) तैयार किया है, जो उसके जनसांख्यिकीय समूह (आयु, शिक्षा, जाति, ग्रामीण / शहरी, राज्य और समय के आधार पर) में महिलाओं की औसत आय है। यदि दंपत्ति इस मानदंड के जवाब में अपना व्यवहार बदल रहे हैं, तो हम अपेक्षा करेंगे कि प्रति-तथ्यात्मक वितरण वास्तविक वितरण की तुलना में पत्नी की आय के 50% हिस्से के दाएं (बाएं) के लिए अधिक से अधिक (छोटे) आय के वितरण की अपेक्षा की जाए। यह वही है जो हमें आकृति 3 को देखने से पता चलता है कि कुछ दंपत्ति ने मानदंड के जवाब में पत्नी की आय का 50% से अधिक या केवल 50% भाग को बाईं ओर लिया होगा। इसलिए मानदंड बाध्यकारी जान पड़ता है।

आकृति 3. पत्नी की कमाई के हिस्से का वास्तविक और प्रतितथ्यात्मक वितरण

वर्तमान के अध्ययन जीविकोपार्जक मानक के परिणाम के रूप में इस तेज गिरावट की व्याख्या पर सवाल उठाते हैं और इसके वैकल्पिक परिकल्पनाओं जैसे गलत रिपोर्टिंग, संस्थागत कारकों, आदि जैसे वैकल्पिक परिकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं।(ज़िनोवायेवा और टवेर्डोस्टुप 2018, रोथ और स्लोतविंस्की 2020, बिंदर और लैम 2018)। इस साहित्य से परीक्षण योग्य निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, मैं कुछ सुझावकारी तथ्य प्रस्तुत करती हूं कि हम भारत के मामले में जीविकोपार्जक मानदंड द्वारा निभाई गई भूमिका को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं।2,3

विवाहित महिलाओं के श्रम आपूर्ति निर्णय : गहन और व्यापक मार्जिन

आगे, मैंने यह समझने की कोशिश की है कि पुरुष जीविकोपार्जक मानदंड भारत में किस प्रकार गहन और व्यापक दोनों स्तरों पर महिला श्रम आपूर्ति को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, मैंने परीक्षण किया कि जीविकोपार्जक मानदंड पत्नी की एलएफपी को (व्यापक मार्जिन पर प्रभाव) कम करता है,अथवा श्रम आपूर्ति को इस तरह से समायोजित करता है कि वह पति (गहन मार्जिन के प्रभाव) से कम कमाती है। वेतन और वेतनभोगी नौकरियों में लगे भारतीय विवाहित जोड़ों पर बार-बार अनुभागीय डेटा 4 (एनएसएस5) का उपयोग करते हुए, मैंने पाया है कि पति से अधिक पत्नी की कमाई की संभावना में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर, यह मजदूरी और वेतनभोगी नौकरियों में उनकी एलएफपी की संभावना को मोटे तौर पर 1-1.7 प्रतिशत तक कम कर देती है। एक महिला जो वेतन या वेतनभोगी नौकरी में लगी हुई है, इस बदलाव से उसकी वास्तविक कमाई और उसकी संभावित कमाई में लगभग 2-3 प्रतिशत अंकों का अंतर भी बढ़ जाता है। भारत में एफएलएफपी की परिभाषा से संबंधित हालिया बहस (कबीर, देशपांडे और असद 2019) को देखते हुए, मैं एफएलएफपी की व्यापक परिभाषाओं पर प्रभाव को भी देखती हूं। (जिसमें स्वयं के काम के साथ-साथ अतिरिक्त घरेलू कर्तव्य भी शामिल हैं) इससे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की तुलना में ये दोनों परिणाम सांख्यिकीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और बड़े हैं।

इसके अलावा, IHDS-I में विवाहित जोड़ों की सापेक्ष आय और IHDS-II में LFP को देखते हुए, मैंने पाया है कि एक महिला जो 2005 में अपने पति से अधिक कमा रही थी, 2012 तक उसके श्रम बाजार को छोड़ने की अधिक संभावना है। अपने पतियों की तुलना में अधिक कमाई करने वाली महिलाओं का श्रम बाजार से निकलना पूर्ण रूप से उन दंपतियों द्वारा संचालित होता है, जहां पत्नी के श्रम संबंधी फैसले लेने का अधिकार पति को प्राप्त है। यद्यपि यह विचार करने योग्य है, और प्रमाण सहित बताता है कि भारत में महिलाओं के लिए श्रम बाजार परिणाम भी पुरुष जीविकोपार्जक मानदंडों से ही चालित होते हैं।

क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक समाचार पत्र की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।

टिप्पणियाँ:

- पितृस्थानिक से हमारा तात्पर्य उस समाज व्यवस्था से है, जहां विवाहित दंपत्ति अपने पति के घर के पास अथवा पति के परिवार के साथ रहता हो। पितृसत्ता एक ऐसी समाज व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति की पारिवारिक सदस्यता उनके पिता के वंश के माध्यम से प्राप्त और दर्ज की जाती है।

- एक ही उद्योग और व्यवसाय में काम करने वाले दंपत्ति के लिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि आय का 50% हिस्सा संस्थागत है क्योंकि उन्हें समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मुझे लगता है कि अलग-अलग उद्योगों और व्यवसायों में काम करने वाले दंपत्ति के लिए भी ऐसा असातत्य (कम ही सही) मौजूद है।

- गलत रिपोर्टिंग की भूमिका का पता लगाने के लिए मैंने घरेलू खपत और दंपत्ति के कुल आय में पत्नी की आय के 50% हिस्से के अंतर का तुलनात्मक अध्ययन किया है। यदि इस अंतर का अपेक्षित मूल्य 50% की कटौती के आसपास है, तो गलत रिपोर्टिंग कम चिंता का विषय है।

- बार बार किए गए क्रॉस-सेक्शनल आंकड़ों द्वारा विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों की जानकारी एकत्र की गयी है, जो समय के साथ किसी विशेष व्यक्ति या समूह के हैसियत में परिवर्तन को नहीं आंक सकता है।

- कई बार क्रॉस सेक्शन के लिए, मैंने 1983-2012 की अवधि को कवर करते हुए एनएसएस आंकड़ों (चक्र 38, 43, 50, 55, 60, 61, 62, 64, 66, 68) का 10 चक्रों में उपयोग किया है।

लेखक परिचय: साक्षी गुप्ता कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्नातक छात्रा हैं।

05 अप्रैल, 2021

05 अप्रैल, 2021

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.